Adolin Paul EGNANKOU

Enseignant-chercheur à l’Institut d’Ethno-Sociologie (IES) Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire. adolinegnankou2010@yahoo.fr

Introduction

Les obstacles à la production de biens alimentaires et à la satisfaction des besoins alimentaires des populations humaines deviennent de plus en plus récurrents ces dernières décennies. Ils sont décrits sous divers noms : insécurité alimentaire, famine, malnutrition, malbouffe, etc. Toutes les sociétés, développées ou sous-développées, sont touchées. En effet, dans les pays dits développés, l’abondance, la toxicité des aliments constituent la grande angoisse du consommateur (Reginer F, Lhuissier A et Gojard S, 2006 ; Poulain J.P., 2013). À l’opposé, parmi les pays désignés comme sous-développés, notamment ceux d’Afrique, peu sont entièrement autosuffisants en aliments de base (FAO, 2013 ; Côte d’Ivoire, 2009a ; 2009b). Pourtant, en Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique subsaharienne, l’agriculture a toujours été considérée comme la priorité des priorités. Le slogan, bien connu des Ivoiriens, le confirme : « le succès du pays repose sur l’agriculture ». Au-delà de ces mots, l’agriculture ivoirienne reste confrontée à certains problèmes. En effet, selon le MINAGRI, le PAM et l’OAA1 (2009), dans des zones rurales agricoles, censées être les greniers pour les villes, 12, 6% des ménages sont en insécurité alimentaire.

Pour certains auteurs, cette situation relève de l’évolution des modes de vie, de la dégradation du milieu naturel, de l’augmentation de la population urbaine et de la détérioration des termes de l’échange sur le marché mondial (Zeli Keli J., 1988 ; Yao N’guetta R., Oulé Anicet F. et N’goran Kouadio D., 2013 ; Unnervehr L. J., 2003 ; Schiff M. & Valdés A., 1992 ; Stern N., 2006). De plus, selon Olivier De Sardan J. P. (1995), en Afrique, le mode de production paysan précolonial est inséré dans un système de solidarités, d’échanges et d’obligations morales fondé sur les liens « affectifs » de la parenté, de l’alliance ou de la résidence. Il fournit à tous un « filet de sécurité » et une assurance locale contre les risques. Ce mode de production est ouvert à l’innovation, au syncrétisme et à l’emprunt technique. Cependant, pour Olivier De Sardan, le paysan africain reste aujourd’hui encore focalisé sur une logique de la subsistance qui définit son comportement économique et stratégique. Ce qui le pousse à vendre ses excédents d’aliments, c’est avant tout le souci de subvenir aux besoins de la famille, et de garantir sa reproduction physique et sociale. Ainsi, face aux risques et incertitudes, le paysan s’évertue à échapper aux tentatives de mainmise de l’État et d’encadrement par les institutions de développement, promoteurs d’une logique du profit ou de l’accumulation. Cette situation impacte négativement sur la production vivrière. C’est pourquoi, Losch B., Fréguin-Gresh S. et Thomas White E. (2013), soutiennent que les défis pour les transformations rurales en Afrique doivent être structurels. En effet, le maintien dans une agriculture de subsistance et d’autoconsommation tient à deux facteurs qui limitent la participation des petits agriculteurs sur les marchés : une situation de marchés incomplets et imparfaits d’une part, et de l’autre, la faible accessibilité physique aux marchés et une médiocre intégration aux filières de commercialisation.

De ce qui précède, il ressort que les choix agricoles des paysans africains sont guidés par certaines logiques. Elles sont la résultante d’un système de représentations, de relations et de pratiques ou de comportements contextualisés. Ces logiques renvoient donc à un espace social où, dans leurs rapports, les paysans adoptent des conduites conditionnées par plusieurs déterminations. Celles-ci prennent en compte des réalités sociales et culturelles dont les facteurs explicatifs sont multiples et qu’il faut chercher à comprendre.

En Côte d’Ivoire, surtout à Bettié, Orbaff et Songon-Agban, l’on a observé que les choix de cultures agricoles des paysans ciblés sont marqués par les caractéristiques suivantes : i) la production commerciale des produits vivriers tels que manioc, la banane plantain, l’igname (aliments de base des populations autochtones locales), est laissée au soin des allochtones gouro, baoulé, sénoufo et allogènes burkinabé, maliens, ghanéens2 ; ii) la plupart des paysans privilégient la pratique des cultures pérennes d’exportation, surtout l’hévéaculture ; iii) les paysans interrogés se maintiennent dans l’hévéaculture en dépit de la tendance baissière des prix du caoutchouc, de la situation de pauvreté financière qui caractérise ces dernières années la filière hévéicole, ainsi que des actions menées par l’État ivoirien3 pour promouvoir la ‘‘sécurité alimentaire’’ dans ces localités. Dès lors, comment expliquer ce paradoxe dans le choix de pratiques agricoles des paysans et les logiques qui les sous-tendent ? Cet état de choses suscite un questionnement qui réinterroge les aspects socioéconomiques liés au procès de production agricole locale. Dans les pratiques agricoles, quels sont les choix que privilégient les paysans enquêtés ? À quels imaginaires sociaux ces derniers associent-ils leurs choix? Comment ceux-ci structurent-t-ils les rapports sociaux entre paysans hévéaculteurs et paysans, producteurs de vivriers ? Quels en sont les enjeux socio-économiques?

La présente étude vise, de manière générale, à approfondir la réflexion sur les logiques qui sous-tendent les choix de pratiques agricoles des paysans ciblés. Spécifiquement, il s’agit de : i) identifier les choix de pratiques agricoles des acteurs ciblés ; ii) dégager les imaginaires sociaux que ceux-ci leur associent ; iii) décrire, dans l’ensemble des localités, les rapports sociaux qui existent entre paysans-agriculteurs ; et enfin, iv) analyser les enjeux socioéconomiques à partir desquels sont construites les logiques liées aux choix de pratiques agricoles des paysans interrogés.

Approche méthodologique

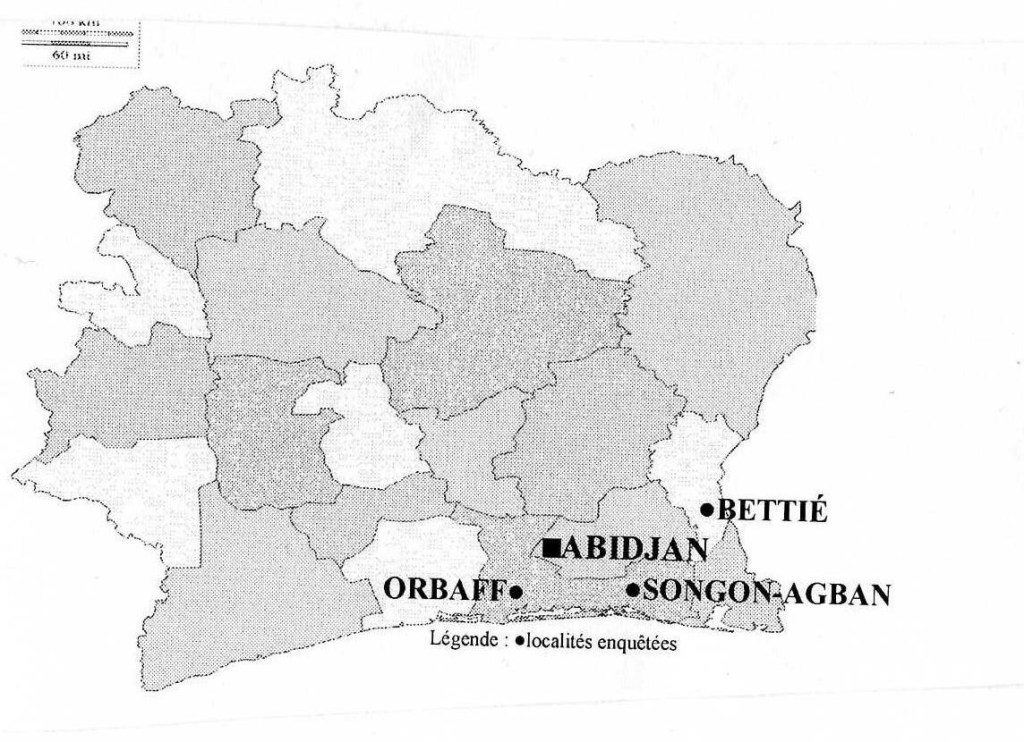

Le champ social de l’étude cible les paysans dits autochtones agni4, adioukrou et ébrié des localités rurales de Bettié, d’Orbaff et de Songon-Agban. Celles-ci se trouvent respectivement à 264 km au nord-est, à 56 et à 20 km au sud-est d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Le choix de ces localités a été motivé par le souci d’observer et d’analyser des processus sociaux construits autour des choix de pratiques agricoles qui privilégient les cultures pérennes (arboricoles) d’exportation au détriment des cultures vivrières. Ces localités ont été tirées d’une liste de communautés où l’hévéaculture est la culture dominante (Bras D., 2011). La population cible se compose d’une part, de paysans désignés comme des chefs de lignage, garants des héritages de terres léguées par les ancêtres, ou comme des membres de comité de gestion des terres villageoises, ou encore comme des exploitants qui ont reçu des terres en héritages. Ce sont eux qui décident de la cession des terres. D’autre part, elle se compose également de paysans dont l’activité majeure est la pratique de cultures vivrières. L’observation directe a permis de collecter des informations sur les pratiques des paysans choisis. Ceux-ci ont recours à trois modes culturaux : les cultures pérennes, les cultures vivrières et la complantation, c’est-à-dire l’association des deux types de cultures sur les mêmes parcelles. Dès lors, l’analyse sociologique portant sur ces modes culturaux peut mettre en évidence les sens, les rapports sociaux et les logiques des choix de pratiques des paysans interrogés. Ces derniers sont au total 36 individus, soit 9 à Bettié, 14 à Orbaff et 13 à Songon Agban. La taille de cet échantillon a été déterminée par ‘‘effet de saturation’’, c’est-à-dire que les entretiens ont pris fin quand les informations sont devenues redondantes.

Carte n°1 : Espace géographique d’étude

Source : INS/Carte administrative de Côte d’Ivoire

Par ailleurs, cette étude se fonde sur l’analyse de données mixtes, quantitatives et qualitatives, dont la collecte a duré trois années, de 2011 à 2014. D’abord, les données quantitatives permettent d’apprécier la taille des superficies des différents types de cultures mises en scène au plan national depuis la colonisation jusqu’à nos jours. Elles dévoilent aussi l’évolution des revenus des paysans hévéaculteurs. Ensuite, les limites de ces données, dues à l’insuffisance d’informations sur les sens et représentations sociales que les paysans ont de leurs choix agricoles, obligent de compléter avec des données d’ordre qualitatif, collectées sur la base d’entretiens non directifs auprès de la population cible décrite ci-dessus. Les informations issues des entretiens permettent d’étudier les rapports et les imaginaires sociaux qui légitiment les choix de pratiques agricoles de la catégorie d’acteurs ciblée et d’explorer les logiques qui les sous-tendent. La recherche documentaire a également été utile à cette étude dans la mesure où elle a permis de saisir le contexte historique à partir duquel le phénomène a émergé, puis évolué jusqu’à nos jours.

Choix de pratiques agricoles comme moyens de catégorisation et de valorisation sociale des paysans de Bettié, d’Orbaff et de Songon-Agban.

Des ébauches sur l’histoire de l’agriculture ivoirienne (Chauveau J.-P., Dozon J.-P., Richard J., 1981 ; Tourté R., 2005, 2011) révèlent que, aussi bien des agriculteurs blancs (les Commandants) que des paysans indigènes de l’époque coloniale, ont souvent opté pour les cultures arboricoles (Chauveau J.-P., Dozon J-P., 1985). Le caoutchouc naturel et la noix de cola étaient des produits commerciaux prisés par les Adioukrou et Ébrié. Les populations de cette région côtière s’étaient également lancées dans la production et l’exportation massives d’huile de palme vers les pays occidentaux (Dupire M., Boutilier J.-L., 1958). Mais, la crise du caoutchouc de la période de la première guerre mondiale, la détérioration des termes de l’échange de l’huile de palme, de la noix de cola dans la zone côtière ont poussé Adioukrou et Ébrié à se tourner vers la culture du cacao et du café. Le même phénomène s’observait aussi dans la région de l’Indénié, plus précisément à Bettié.

Cependant, la pénibilité des travaux forcés liés à la construction des infrastructures, notamment à l’entretien des plantations collectives de cacao (plantations du Commandant), contraignait les populations locales à les abandonner. D’autres plantations, où travaillaient les captifs, appartenaient aux chefs indigènes, au-dessus de qui se trouvaient les administrateurs coloniaux. Ces captifs étaient acquis contre une monnaie d’échange et avaient, de ce fait, un rôle économique grâce à leur participation au travail agricole. Dès lors, pour sortir de cette situation de dominés, du fait des relations hiérarchiques imposées par les chefs de tribus, les esclaves abandonnaient les plantations collectives au profit de plantations individuelles (Perrot C., 1969) pour s’insérer dans les réseaux monétaires. Dans la pratique, innovante pour l’époque5, ils associaient les cultures pérennes aux cultures vivrières. C’est ce qu’indiquent les données du tableau n°1.

| Plantations | + Cultures vivrières (ha) | Cultures de rente seules, en brousse d’ombrage (ha) |

| Cacao | 191.08 | 236.23 |

| Café Mélange | 23.42 | 11.87 |

| (cacao + café) | 23.52 | 9.75 |

| Total | 238.02 | 257.85 |

Source : Bouet C., 1977

Même si la préférence des paysans indigènes allait aux cultures arboricoles (cacao, café), parfois celles-ci étaient détruites, puis remplacées par des cultures vivrières dont les produits (riz, igname, banane plantain, manioc, maïs) avaient connu, dans l’est du pays, un essor commercial aussi bien sur le marché administratif que sur le marché libre (Bouet C., 1977). Certes, symboliquement, la pratique des cultures vivrières répondait à un souci de subsistance, mais surtout à une logique d’anticipation des contre-performances économiques observées antérieurement dans le cas de plusieurs produits de rente : caoutchouc naturel, huile de palme, cola. Ce qui permettait aux paysans indigènes de continuer à se maintenir dans les rapports monétaires au plan local. En outre, la reconversion professionnelle, en tant que processus de transformation sociale des acteurs considérés comme esclaves, passe soit, par l’abandon des cultures pérennes pour adopter des cultures vivrières de rente, soit par la primauté accordée à un type de culture au détriment d’un autre.

De même, la plupart des paysans de l’époque postcoloniale font des choix similaires. Certains, en réponse à l’appel du Président Houphouët Boigny6 quand il a demandé à tous les cadres, au niveau du gouvernement et de l’administration publique, de créer des plantations de cacao7 dans leurs régions respectives. Même si les raisons du choix des cultures pérennes des cadres-fonctionnaires sont de divers ordres (politique, économique, identitaire), la stratégie des leaders politiques était de faire d’eux des modèles pour la relève paysanne, parce que considérés comme intellectuels et ouverts d’esprit (Yapi Affou S., 1983,1990). Fort de sa signification politique, ce modèle-type de paysans a fini par s’imposer dans l’imaginaire communautaire, comme des acteurs à la fois paysans et collaborateurs de l’État dont la caractéristique est marquée par la pratique des cultures pérennes et par l’intellectualisation de l’activité agricole. Celle-ci participe à la production des valeurs et codes dont les symboles ont une signification dans des rapports de production paysans-État, paysans-paysans.

« L’hévéa ne peut pas disparaître. Nous l’avons pratiquée au cours des générations. Depuis nos arrières grands-parents jusqu’aujourd’hui, c’est ce que nous faisons » (A. Jean, Orbaff).

« Depuis mon enfance, c’est le gouvernement qui a dit de faire café, cacao, hévéa, palmier à huile; c’est financièrement plus rentable que les vivriers. En tout cas, moi, je fais toujours ce que le gouvernement dit. Et comme il y a réussite dedans, on me dit va à droite, je vais à droite » (A. L. Paul, Orbaff).

Le choix de la plupart des paysans pour les cultures pérennes s’inscrit certes, dans une stratégie de captation de gains ‘‘financiers’’, mais surtout dans une logique de valorisation sociale. Pour eux, il s’agit d’être considérés comme des agents qui ont socialement réussi. Ainsi, le discours politique devient pour eux un moyen d’objectivation et de justification de leurs pratiques agricoles. En effet, elles leur permettent d’être en phase avec l’État et leurs communautés respectives qui les présentent comme des modèles à suivre. Ce choix est légitimé par des imaginaires sociaux (perceptions, croyances, mythes, valeurs, idéologies, etc.), qui leur donnent un sens.

Imaginaires sociaux liés aux pratiques agricoles

Les imaginaires sociaux liés aux cycles de vie des plantes cultivées et la périssabilité des produits qui en émanent influent sur les choix culturaux des paysans. Les principales cultures de rente d’exportation de la Côte d’Ivoire, reconnues comme pérennes, ont des cycles de vie économique relativement longs. Par exemple, celui de l’hévéa se poursuit au-delà de 30 ans (Le Guen V., 2008), le palmier à huile entre 25 et 35 années selon les conditions du sol et du climat (Lebailly P. et Tentchou J., 2009) ; enfin, celui du cacao est d’environ 40 années (CIRAD, 1999 ; Edoh Adabe K. et Lionelle Ngo-Samnick E., 2014). Par contre, les cultures vivrières ont, en général, un cycle de vie économique qui ne dure que le temps d’une saison. De plus, leurs produits sont qualifiés de hautement périssables. C’est le cas du manioc, (aliment de base des Adioukrou, Ébrié et Agni8) dont l’avarie physiologique et le processus de détérioration s’enclenchent respectivement 24 heures et 48 heures après la récolte (Kodjo Boafo Asiedu J., 1991). Les autres produits tels que l’igname, la banane plantain, présentent également des signes de détérioration des semaines ou des jours après la récolte. Dans le cadre commercial, les problèmes physiologiques que présentent les produits vivriers, conduisent souvent à la mévente, source de précarité financière et sociale des paysans qui en dépendent entièrement. Compte tenu de cette situation, les paysans inscrivent leurs pratiques agricoles dans le long terme et non dans l’éphémère, en choisissant les cultures pérennes.

« On ne peut pas donner un champ de tomate en héritage à ses enfants. Comment après ta mort, on pourra parler de toi, c’est fini pour toi. Je fais un peu de vivriers pour manger » (M. Akmel, Orbaff).

« Si tu fais tomate, aubergine, gombo, banane, manioc, ça produit vite mais ça ne dure pas. Mais si tu ne trouves pas quelqu’un pour acheter vite tes produits, ils vont se gâter. C’est pour cela que je préfère les cultures de cacao et d’hévéa parce qu’elles durent » (A. Roger, Songon Agban).

« On fait vivriers pour nourrir la famille mais aussi pour gagner un peu d’argent. À Bettié ici, c’est hévéa qui marche très fort. Au début, il faut patienter 4 ou 5 ans avant que les plants n’entrent en production. Mais après, on est peinard, tranquille pendant 30, voire 40 ans parce que chaque mois on est payé. Hévéa, cacao permettent de laisser quelque chose à mes enfants » ( K. Koffi, Bettié).

La référence au caractère éphémère des productions est pour les acteurs enquêtés un moyen de légitimer leur désintéressement des cultures vivrières de rente. Grâce à leurs plantations d’hévéa comme héritages et aux discours de reconnaissance des héritiers à leur endroit, ils peuvent s’insérer, même après leur mort, dans un type de rapport vertical dans lequel ils restent symboliquement et idéologiquement toujours vivants. Les croyances et traditions communautaires constituent, pour les paysans autochtones, l’un des fondements qui justifient la pratique de l’hévéaculture. Celle-ci est perçue comme un moyen de pérennisation ou de prolongement de l’existence humaine. Par conséquent, dans la logique de maintien d’une vie existentielle intemporelle, ces formes d’imaginaires sociaux liés aux pratiques agricoles chez les paysans agni, adioukrou et ébrié disqualifient les cultures vivrières. Pour les acteurs, ces cultures ne servent qu’à entretenir biologiquement le corps humain dans un temps déterminé et parfois bref : celui d’une vie humaine physique. C’est pourquoi, ils cultivent « un peu » d’igname, de manioc, de riz…pour assurer la subsistance. Cette situation pose le problème de la disponibilité quantitative de vivriers dans les différentes zones soumises à l’étude.

Par ailleurs, puisqu’il n’y a pas de cours officiels pour les produits vivriers, les échanges ne se font que de personne à personne, par le biais d’unités de mesure variées : bol, sac, seau, panier et tas (Camara C, 1984). Les moyens pour les stocker et les conserver durablement font également défaut. Dans de tels cas, les producteurs de vivriers se voient souvent obligés de vendre leurs produits à perte au premier acheteur. D’où le peu d’intérêt des paysans à produire plus et à faire exclusivement des vivriers des produits de rente. Des acteurs de la filière vivrière en témoignent :

« Nous regrettons le fait que la filière du vivrier ne soit pas organisée. Il est difficile d’investir dans un secteur mal structuré. Nous sommes mal vus, parce que endettés » (B. Yoman, Songon-Agban).

« Nous ne sommes pas encadrés. C’est l’Ocpv (Office de commercialisation des produits vivriers), qui nous aide. Mais elle ne suit que la commercialisation. Nous voulons sortir de l’informel. De plus, il y a un manque » (B. Aimée, Présidente de la coopérative des commerçantes de vivriers d’Abengourou).

Chez les paysans du secteur vivrier, les conditions de prise en charge aux plans social9 et économique, relevant de l’État n’existent pas. C’est pourquoi ils rencontrent des difficultés à faire face aux dépenses scolaires de leurs enfants, à acheter de la nourriture durant les périodes de soudure alimentaire, au mépris des membres de la famille (épouses et parents) et de la communauté. La pratique des cultures vivrières est donc perçue par les paysans comme une activité agricole liée à la pauvreté, c’est-à-dire à la précarité tant sociale que financière. Les référents idéologiques et les représentations sociales liés à la production vivrière montrent que le mal-être socioéconomique des paysans du secteur vivrier contribue à l’insécurité alimentaire dans les localités choisies. Au-delà de ce fait, les choix de pratiques agricoles des paysans structurent les rapports sociaux de domination politique et de dépendance alimentaire des paysans hévéaculteurs sur ceux du secteur vivrier.

Paysans arboriculteurs et paysans producteurs de vivriers : entre rapports sociaux de domination politique et dépendance alimentaire.

Les études ethnographiques, historiques et anthropo-sociologiques mettent l’accent sur la manière dont l’économie monétaire capitaliste a pénétré les sociétés tribales, lignagères et les systèmes politiques précoloniaux et coloniaux de la Côte d’Ivoire. Elles mettent en relief un mode de production agricole, à partir duquel émerge une restructuration des rapports sociaux entre paysans.

D’abord, avec l’économie de marché, le processus de reconversion des indigènes aux activités vivrières de l’époque coloniale a structuré, à deux niveaux, les cadres relationnels entre acteurs en présence : l’un situe les rapports conflictuels dans lesquels l’État colonial et les chefs tribaux avaient une position dominante sur les esclaves- indigènes dominés. L’autre révèle que, entre populations indigènes considérées comme main-d’œuvre gratuite, il y avait, contre l’oppression coloniale et la politique tribale ou lignagère, des rapports de coopération et de protection (Chauveau J.P.et Dozon J.P., 1985)10. Au-delà de la rationalité des rapports monétaires, l’occupation spatiale des terres et les activités agricoles qui y étaient menées informent que les préférences des paysans, durant la colonisation, étaient les cultures pérennes (cola, café, cacao). Quant à la pratique commerciale de cultures vivrières de rente, elle révèle une tentative d’inversion sociale des rapports de domination que les indigènes-esclaves subissaient : être libres et maîtres d’eux-mêmes par leurs choix culturaux.

Ensuite de nos jours, avec l’hévéaculture, l’association de différents types de cultures (hévéa et cultures vivrières) est tolérée jusqu’au moment où les plantes entrent en production.

« Nous faisons des cultures vivrières dans les champs d’hévéa » (K. Affi, Bettié).

Dans les localités rurales de Songon-Agban, notamment d’Orbaff, le phénomène est semblable à celui de Bettié. Les productions vivrières n’occupent que de petites surfaces d’exploitation. En effet, le manioc qui sert à la préparation de l’attiéké, l’aliment de base de l’Adioukrou, domine les cultures vivrières avec 7 517 ha soit 10,49% des exploitations, suivi respectivement de loin par la banane plantain avec 533 ha soit 0,74%, le riz pluvial avec 529 ha soit 0,74 ha, le riz irrigué avec 505 ha soit 0,70%, l’igname avec 216 ha soit 0,15% des terres cultivées » (Atta Koffi L, Gogbe Téré M. et Moussah André A., 2014 : 304). Pour les paysans, par rapport aux cultures pérennes, les surfaces réduites réservées aux cultures vivrières indiquent que celles-ci ont, de façon proportionnelle, une importance symbolique, sociale et financière différenciée.

De plus, les activités liées à la production vivrière dans les localités choisies sont généralement exécutées sur la base de la division sexuelle du travail. En effet, ce sont les hommes qui, généralement, décident du choix de l’endroit et de la taille des parcelles à cultiver ainsi que du type de culture à pratiquer. Ils interviennent également dans les travaux pré-culturaux : abattage des arbres, dessouchage, buttage, etc. Pour les enquêtés, ces travaux réclament plus d’énergie. D’où l’intervention – assez brève – de l’homme, idéologiquement reconnu comme « celui qui est physiquement plus fort que la femme ».

« Le début des travaux champêtres est fait par les hommes, car ils ont plus de force que les femmes. Mais, les vivriers sont pour les femmes, c’est un travail de femmes » (Beugré A., de Songon Agban).

Après les étapes initiales, les femmes s’occupent du reste. Il s’agit des semailles, de la mise en terre de tubercules ou de boutures, de l’entretien des champs, des récoltes et même du transport des produits et de leur transformation. Ainsi, les activités liées aux cultures vivrières apparaissent aux regards des paysans comme étant essentiellement féminines. Elles structurent des relations où les paysannes et les « étrangers » sont socialement subordonnés et dominés par la catégorie des paysans dits autochtones, dans la mesure où ce sont ces derniers qui décident de la « gestion » des terres.

« On aurait pu faire de la tomate ou des produits maraîchers qui rapportent énormément, soit 2 à 3 millions par trimestre en fonction de la dimension des parcelles en zones marécageuses. On donne aussi de petites parcelles pour la culture du manioc, maïs, piment, etc. Ce sont nos terres, c’est nous qui les gérons. Mais nous avons laissé cette production aux étrangers » (A. Beugré, Songon Agban).

« Et puis, quand nous faisons l’hévéaculture, il n’y a pas palabre sur les terres, puis qu’elles sont occupées depuis des années. Un étranger ne peut venir dire que c’est pour lui, parce qu’il a planté cacao ou hévéa » (Sess Yedèsse O. Orbaff).

La cession de terres « marécageuses et de petites parcelles » – pour la pratique des cultures vivrières – aux allochtones et allogènes, considérés comme des « étrangers », s’inscrit dans une logique de monopolisation des terres propices aux cultures pérennes par les paysans. En effet, ces derniers mobilisent l’autochtonie comme ressource idéologique et la pratique de cultures pérennes comme barrière symbolique à l’accaparement des terres11 par des « étrangers ». Pour eux, la terre est un symbole de l’héritage légué par leurs ancêtres, les autochtones ou les premiers venus (Gnabeli Yao R., 2008). Prise comme telle, elle ne se partage qu’entre ceux qui sont reconnus comme fils légitimes ou ayants droits, non avec des étrangers ou inconnus. Et l’un des moyens de la protéger est de l’occuper de manière extensible et durable par des cultures qui ont de longues durées de vie.

De ce fait, les pratiques agricoles sont idéologiquement construites par les paysans comme des critères sociaux de catégorisation et de différenciation des autres acteurs en présence. D’un côté, les cultures vivrières désignent la catégorie de paysans socialement dominés, c’est-à-dire les femmes et « les étrangers ». Et l’abandon de la production commerciale des vivriers (manioc, banane plantain, igname, etc.) aux mains des allochtones gouro, baoulé, sénoufo et allogènes burkinabé, maliens, ghanéens est une stratégie de confinement de ces derniers dans un rôle de ‘serviteurs’, c’est-à-dire dans une position sociale de pourvoyeurs d’aliments. De l’autre côté, les cultures pérennes renvoient aux acteurs dominants considérés comme paysans autochtones, du fait de leur pouvoir décisionnel sur les terres. Mais, quand il s’agit de la satisfaction des besoins alimentaires en période de manque ou de crises, il y a une inversion apparente des positions relationnelles du cadre commercial. À première vue, les paysans étrangers et les femmes, producteurs de vivriers, se positionnent comme des acteurs dominants, puis que ce sont eux qui ont le pouvoir de fixer les prix de vente de leurs produits. Cependant, cette domination apparente est acceptée par les paysans autochtones hévéaculteurs même si elle crée un rapport de dépendance alimentaire vis-à-vis de ceux du secteur vivrier.

« Peu importe s’il ne reste plus de terre pour les vivriers, nous irons faire notre marché au Ghana, à Abidjan, même en Chine. Mais pour rien au monde, nous n’abandonnerons l’hévéaculture » (K. Assemian, Bettié).

« Peu importe le prix des aliments. Si le caoutchouc est acheté à un bon prix, on peut tout acheter. À Bettié ici, quand hévéa marche, les paysans peuvent tout acheter quel que soit le prix du produit : banane, manioc, poisson, viande, etc. » (Koamé S., Bettié).

« Un planteur d’hévéa a acheté un poisson à 15 000f, un autre à 20 000 f CFA » (Djedjemel Y., Orbaff).

Pour les paysans, le sens de la dépendance alimentaire se perçoit dans un rapport social de démonstration de la puissance économique et de valorisation sociale. Il participe à l’émergence d’une compréhension commune des conceptions culturelles locales (valeurs, croyances) associant des pratiques spécifiques à des catégories sociales données. Cela dit, les logiques identifiées mettent en évidence des rapports dissymétriques entre acteurs. Elles renvoient à une éthique individuelle qui pousse les paysans hévéaculteurs à venir en aide à un alter. Elles rendent également compte des rapports binaires intercommunautaires et inter-genres (autochtone/étranger; dominant /dominé ; homme/femme) dans lesquels les ressources idéologiques liées à l’autochtonie sont mobilisées pour légitimer la domination politique sur les paysans-producteurs de vivriers et l’exercice du pouvoir sur les terres. À présent, il importe d’analyser les stratégies de contournement adoptées par les paysans pour se maintenir dans l’hévéaculture malgré les actions étatiques pour promouvoir les cultures vivrières, et malgré la précarité financière et sociale due à la baisse du prix du caoutchouc.

Résilience et enjeux sociaux autour des choix de pratiques agricoles des paysans ciblés

Les paysans ont une préférence pour l’hévéaculture. Les discours des enquêtés sont révélateurs d’une logique de maintien des avantages sociaux et d’autres enjeux liés à la pratique de cette culture.

« Si on se maintient dans l’hévéaculture, c’est parce que ça fait partie de notre tradition. Nous ne pouvons pas nous convertir à d’autres activités agricoles » (Akpa J., Orbaff).

« Le prix ne peut pas motiver les gens à l’hévéaculture. Si tel était le cas, plusieurs paysans auraient pu délaisser l’hévéaculture au profit d’autres productions, puisque le prix fixé au kilogramme ne fait que chuter. L’hévéaculture est plus qu’une tradition chez nous » (Melesse E., Orbaff).

« Faire partir des illustres propriétaires de parcelles d’hévéa, incarne en nous une force de distinction qui nous maintient dans la filière en tant qu’hévéaculteurs » (Akré F., Songon-Agban).

« Nous nous maintenons dans la filière malgré la baisse des prix parce que grâce à l’hévéaculture nous avons presque le même statut que les fonctionnaires ivoiriens » (Abro J., Songon-Agban).

Les expressions « c’est une tradition chez nous », « c’est notre coutume », « ça fait partie de notre tradition » montrent que les référents idéologiques relatifs à l’hévéaculture sont mobilisés par les acteurs comme source de reconnaissance identitaire inscrite dans leur histoire. Cette activation des pratiques agricoles ayant marqué l’histoire agricole ivoirienne est également, pour les paysans, un critère symbolique de différenciation sociale et d’affirmation des valeurs propres aux communautés dont ils sont issus : appartenir à la catégorie de paysans ‘‘capables de résoudre un problème financier ponctuel telle qu’une maladie grave, de construire une maison de haut standing, d’acheter un véhicule, d’être à jour dans ses cotisations financières communautaires (fêtes de génération, funérailles) d’être respectés et honorés’’ comme des fonctionnaires. Et, pour un paysan akan, ne pas pouvoir remplir ces obligations sociales est la pire des humiliations à subir.

Ceci étant, la persistance des paysans hévéaculteurs et la résistance au changement de comportements dans les rapports aux activités agricoles résultent d’une logique de reproduction sociale des pratiques agricoles de l’époque coloniale et leur perpétuation dans un contexte d’indépendance politique, d’ouverture et de promotion formelle des cultures vivrières. Dans les faits, les acteurs ont tendance à reproduire les pratiques de l’époque coloniale que certains, ou leurs ascendants, ont subies ou intégrées comme un habitus. Puis, par la suite, cet habitus s’est quasiment transformé en normes de production agricole dans le sens où ces pratiques sont acceptées, partagées et valorisées par l’ensemble des paysans enquêtés.

Toutefois, compte tenu des difficultés financières liées à la mévente du caoutchouc, accentuant ainsi la pauvreté des paysans, les autorités politiques ivoiriennes ont décidé de privatiser la filière hévéicole dans les années 1990. Celle-ci est reconstruite autour de l’Association des professionnels et manufacturiers du caoutchouc naturel (Apromac), qui rassemble les agriculteurs et les usiniers, et fixe les prix chaque mois sur la base des cours mondiaux. De plus, la Société africaine de plantations d’hévéas (SAPH), s’occupe de la production, de l’usinage et de la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. Elle couvre environ 60% de ses besoins en matière première par des achats effectués auprès de milliers de planteurs indépendants, notamment au sein des communautés villageoises. Ce cadre normatif de fixation de prix et d’encadrement instaure entre paysans hévéaculteurs et l’Apromac des rapports de confiance et de transparence. Ce qui est perçu comme une source de motivation chez les paysans et de justification de leur maintien dans l’hévéaculture.

En outre, des agro-industries (unités agricoles intégrées) sont créées afin de rapprocher géographiquement les paysans-hévéaculteurs de leurs localités d’origine : Bettié, Toupah/Ousrou, dans la région adioukrou, Anguedédou, près de Songon-Agban. Ces unités agricoles intégrées comprennent le plus souvent une usine (sauf à Bettié). Les travailleurs salariés du groupe bénéficient de logements, d’écoles, de centres de santé, etc. Les communautés locales, où sont implantées des plantations privées, peuvent également bénéficier de l’accès aux services de l’unité agricole intégrée, notamment aux écoles et aux centres de santé, via un ticket modérateur.

« Nous, planteurs qui travaillons avec la Saph et l’Apromac, nous bénéficions de prises en charge : nous avons un salaire mensuel, une carte bancaire magnétique, un badge d’identification, une assurance maladie étendue à la famille, des prêts pour la replantation. Nous bénéficions également d’une mise à disposition de matériel végétal à haut rendement » (Lasme Y, Orbaff).

À travers les actions de prise en charge, la reconnaissance identitaire d’hévéaculteurs est symboliquement vécue par les acteurs à l’étude comme une ascension sociale. Elle permet d’acquérir le statut socialement valorisé des fonctionnaires, régulièrement payés chaque mois par l’État ivoirien et bénéficient de lui, assurances retraite et maladie. Le statut social des paysans hévéaculteurs, semblable à celui des fonctionnaires, confère à ceux qui choisissent la culture de l’hévéa, une intégration dans un système de rapports idéologiquement considérés comme « privilégiés ou prestigieux » ; vu que, administrativement, le système ivoirien de protection sociale est inexistant pour les autres catégories de paysans. La régularité des revenus permet au planteur d’hévéa de se considérer comme un fonctionnaire, parfois mieux loti que celui-ci, puisque son salaire mensuel peut être au-dessus de celui d’un fonctionnaire de la catégorie des ouvriers12. Par le choix de pratiques agricoles essentiellement tournées vers l’hévéaculture, les paysans s’inscrivent dans une logique de maintien dans les filets sociaux. Dans ce contexte, ils mobilisent des stratégies de résilience pour faire face à la tendance baissière des prix du caoutchouc telle qu’elle apparaît dans les tableaux n°2 et 3.

| Avant le pic de 1200 f CFA/kg | Nombre d’enquêtés | Fréquence |

| [150-200[ | 00 | 00,00% |

| [200-500[ | 03 | 08,33% |

| [500-900[ | 17 | 47,22% |

| [900 et +[ | 16 | 44,45% |

| Total observé | 36 | 100,00% |

| Après le pic de 1200 f CFA/kg | Nombre d’enquêtés | Fréquence |

| [150-200[ | 22 | 61,10% |

| [200-500[ | 13 | 36,10% |

| [500-900[ | 01 | 02,80% |

| [900 et +[ | 00 | 00,00% |

| Total observé | 36 | 100,00% |

De 2011 à 2014, du fait de la chute des prix sur les marchés mondiaux, à l’instar des autres hévéaculteurs du pays, ceux des localités de Bettié, d’Orbaff et de Songon-Agban ont vu leurs revenus baisser, les soumettant du coup à la pauvreté financière qui, d’année en année, s’accentue. Mais pour faire face à ces difficultés, les paysans autochtones agni, adioukrou et ébrié mobilisent des stratégies de résilience qui leur permettent de se maintenir dans l’hévéaculture et de « joindre les deux bouts ».

« Si cette situation perdure, nous pouvons, en plus de l’hévéaculture, avoir d’autres activités » (A. Basile, Songon-Agban).

Les activités consistent à mettre en location quelques portions de terres pour des cultures vivrières, par contrat, soit de type fermage13, soit de type métayage (le partage des fruits de la récolte en proportion égale). Le métayage est désigné sous les vocables « a bou gnon », synonyme de « a bou peign » qui signifie « en deux parts » en agni, « sakp jogn » en adioukrou, « insinyè sémin », en ébrié. Cette pratique présente symboliquement un enjeu capital: contourner ou éviter la précarité financière et sociale, c’est-à-dire ne pas perdre la face, ni avoir honte devant les membres de la famille ou de la communauté, au cas où le salaire issu de la culture de l’hévéa ne suffirait pas pour régler urgemment un problème. Dès lors, les règles qui régissent les pratiques agricoles des communautés étudiées et les stratégies de résilience apparaissent comme l’opposé de la fragilité engendrée par des contrats sociaux autour du foncier rural des zones ivoiriennes où les conflits liés à la gestion des terres sont plus accentués. La résilience est également révélatrice de l’aptitude des paysans interrogés à anticiper, à résister et à rebondir symboliquement face aux pressions et aux chocs extérieurs, qu’ils soient affectifs ou économiques, de manière à éviter non seulement les conflits fonciers mais aussi la perte d’identité et à conserver les avantages sociaux liés à l’hévéaculture.

Conclusion

Cette étude a démontré que les choix de pratiques agricoles des paysans autochtones de Bettié, d’Orbaff et de Songon-Agban semblent être marqués par des intérêts financiers, comme le souligne une littérature (Zeli Keli J., 1988 ; Yao N’guetta R., Oulé Anicet F. et N’goran Kouadio D., 2013) qui privilégie les facteurs externes. En effet, cette littérature met l’accent sur les moyens économiques et financiers (politiques du commerce, des prix et des subventions, la compétitivité au niveau du marché mondial), sur les technologies, ainsi que sur la durabilité écologique des systèmes agricoles. Quoique pertinentes, ces études n’abordent pas tous les aspects de la problématique agricole ivoirienne. C’est pourquoi, à travers cette étude, qui va au-delà de l’analyse de facteurs exogènes cités, l’on montre que ceux-ci sont ancrés dans les invariants socio-culturels que véhiculent les mythes, les croyances, les représentations ainsi que les rapports sociaux, à partir desquels les paysans construisent, au fil du temps, leurs choix de pratiques agricoles. Il s’agit de prendre en considération des pressions sociales et culturelles endogènes, c’est-à-dire qui prennent naissance à l’intérieur même du groupe social étudié, et qu’il faut également intégrer comme l’une des variables essentielles d’analyse, pour un approfondissement de la réflexion sur la problématique alimentaire de ces localités.

Par ailleurs, la résistance au changement de comportements qui garantirait l’autosuffisance alimentaire locale, résulte de référents idéologiques liés au caractère éphémère des cultures vivrières et aux vulnérabilités sociales que celles-ci entraînent pour les paysans. Pour ces derniers, ces facteurs opèrent comme un critère de différenciation ou de catégorisation sociale qui mettent en évidence des rapports dissymétriques binaires intercommunautaires et inter-genres (autochtone/étranger; dominant /dominé ; homme/femme) où l’autochtonie est souvent mobilisée pour légitimer l’exercice du pouvoir sur les terres et la domination politique sur les paysans-producteurs de vivriers. A l’opposé, l’hévéaculture est perçue par les paysans comme un moyen d’appartenir à la catégorie de paysans « respectés et honorés », comme des fonctionnaires, ayant un salaire mensuel et bénéficiant d’une sécurité sociale formellement reconnue au niveau macro-social. Cela dit, il importe d’introduire un système de sécurité sociale (retraite rurale participative, sécurité maladie, prêts bancaires) et de mensualisation de revenus pour venir en aide aux paysans âgés et désavantagés du secteur vivrier qui, dans le domaine, sont laissés pour compte. Ce qui permettra une amélioration des conditions de vie et d’augmenter la présence du nombre de participants à la promotion de l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire dans les ménages des localités enquêtées.

Bibliographie

AFFOU Yapi S., 1983. Les propriétaires absentéistes face au développement de la production cacaoyère et caféière, Orstom, Paris.

ATTA Koffi L, GOGBE Téré M et MOUSSAH André A, 2014. « La problématique de l’approvisionnement vivrier d’une ville secondaire dans le cadre des relations ville-campagne en pays Adioukrou : Dabou », European scientific journal, vol. 10, n°5, pp. 293-308.

BOUET C., 1977. « Bettié et Akiekrou. Étude comparée de deux terroirs en zone forestière ivoirienne ». Atlas des structures agraires au sud du Sahara, n° 13, éd. Orstom, Col Maison des Sciences de l’Homme, Paris.

BRAS D, 2011. « L’hévéa, nouvel or blanc ivoirien », Côte d’Ivoire économie & Business Finances, Octobre, n°10, pp.10-12.

CAMARA C., 1984. « Les cultures vivrières en République de Côte-d’Ivoire », Annales de Géographie, 1984, tome 93, n°518. pp. 432-453.

CHAUVEAU J.-P. et DOZON J.-P., 1985. « Colonisation, Économie de plantation et société civile en Côte d’Ivoire », Cahiers de l’Orstom, série Sciences humaines, vol XXI, n°1, pp. 63-80.

CHAUVEAU J.-P., DOZON J.-P., RICHARD J., 1981. « Histoires de riz, histoires d’igname : le cas de la moyenne Côte d’Ivoire », Africa, I.A.I., 51, 2, Londres, pp. 621-658.

CIRAD, 1999. Salon International de l’Agriculture, Rapport.

CÔTE D’IVOIRE, 2009 a. Evaluation approfondie de la sécurité alimentaire des ménages ruraux en Côte d’Ivoire. Rapport Final, Abidjan.

CÔTE D’IVOIRE et al, 2009 b. Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).Troisième cycle d’analyse Côte d’Ivoire. Rapport de synthèse, Abidjan.

DUPIRE M, BOUTILLIER J-L., I958. « Le pays adioukrou et sa palmeraie (Basse Côte d’Ivoire). Etude socio-économique », ORSTOM, l’Homme d’Outre-Mer, Paris, n°4, pp 11-237.

EDOH Adabe K. et LIONELLE Ngo-Samnick E., 2014. Production et transformation du cacao, Collection Pro-Agro, AJ Wageningen/Douala-Bassa.

FAO, 2013. Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’ouest et au Sahel, n°51, novembre /décembre, Presse de la FAO, Rome.

GNABELI Yao R, 2008. « La production d’une identité autochtone en Côte d’Ivoire », Journal des anthropologues, 114-115, pp. 247-275 mis en ligne le 01 décembre 2009. URL : http:// jda.revues.org/326.

KOJO Boafo Asiedu J., 1991. La transformation des produits agricoles en zones tropicales, éd. CTA-Karthala, Paris.

LE GUEN V., 2008. Exploration de la diversité des résistances génétiques à la maladie sud-américaine des feuilles de l’hévéa (Microcyclus ulei) par cartographie et génétique d’association au sein de populations naturelles. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier II, Montpellier.

LOSCH B, FREGUIN-Gresh S, THOMAS White E, 2013. Transformations rurales et développement. Les défis du changement structurel dans un monde globalisé, Banque internationale pour la reconstruction et développement (BIRD)/Banque mondiale, Montreuil. http://www. worldbank.org/afr/ruralstruc.

MINAGRI, PAM et FAO, 2009. Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). Troisième cycle d’analyse Côte d’Ivoire. Rapport de synthèse, Abidjan.

OLIVIER De Sardan J. P., 1995. Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Éditions Karthala, Paris.

PERROT C. L., 1969. « Hommes libres et captifs dans le royaume agni de l’Indénié », Cahiers d’études africaines, IX, n°35, pp. 482-501.

POULAIN J-P, 2013. Sociologies de l’alimentation. Les mangeurs et l’espace social alimentaire, Quadrige, 3è édition /PUF (1ère édition, 2002), Paris.

REGINER F., LHUISSIER A et GOJARD S, 2006. Sociologie de l’alimentation, La Découverte, Paris

RUF F, 2009. L’adoption de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire. Prix, imitation et changement écologique, INRA/SFER/CIRAD, 9-11 décembre.

SCHIFF M. &VALDES A. 1992. The Plundering of Agriculture in Developing Countries, World Bank, Washington, DC.

STERN N., 2006. Climate Change, London UK, United Kingdom’s Treasury.

TOURTÉ R, 2011. Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone. Volume VI. De l’empire colonial à l’Afrique indépendante 1945-1960. La recherche prépare le développement, Éditions FAO, Rome.

TOURTÉ R, 2005. Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone. Volume I. Aux sources de l’agriculture africaine: de la préhistoire au moyen âge, Éditions FAO, Rome.

UNNERVEHR L. J., 2003. « Food Safety »in Food Security and Food Trade », Washington DC, International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2020 focus 10.

YAO N’guetta R., OULE Anicet F. et N’GORAN Kouadio D., 2013. Etude de vulnérabilité du secteur agricole face aux changements climatiques en Côte d’Ivoire. Rapport final, PNUD, Abidjan.

YAPI Affou S., 1990. La relève paysanne en Côte d’Ivoire. Étude d’expériences vivrières, Orstom, Paris.

ZELI Keli J., 1988. « Enquêtes préliminaires sur les systèmes vivriers dans trois zones hévéicoles de basse Côte d’Ivoire : Anguédedou, Dabou, Bonoua », Les cahiers de la Roch développement, n°18, juin, pp. 38-46.

- MINAGRI : Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire ; PAM : Programme Alimentaire Mondial ; OAA : Organisation des nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, FAO en anglais ↩︎

- Dans les zones de l’étude, les groupes ethniques agni, ébrié et adioukrou sont considérés comme autochtones, selon les croyances et récits phénoménologiques locaux. Ainsi, dans cet article, l’on entend par autochtones, les groupes sociaux qui, historiquement, se sont installés les premiers sur un site habité en milieu rural ou qui sont reconnus comme tels. Dans ce cas, les allochtones sont des nouveaux venus sur le site et dont les premières vagues proviennent d’une autre région de la Côte d’Ivoire. Quant à la notion d’allogènes, elle renvoie également aux nouveaux venus, mais issus de l’immigration, d’un autre pays. Enfin la notion d’étrangers est mobilisée par les premiers, c’est-à-dire les autochtones pour désigner les deux dernières catégories sociales, à savoir les allochtones et les allogènes sédentarisés, considérées comme n’appartenant pas au groupe social de souche. ↩︎

- L’État ivoirien a fait la promotion des activités agricoles du pays à travers ses structures spécialisées. Ce sont :la Société pour le Développement du Palmier Huile (Sodepalm) dans le palmier à huile et le cocotier ; la Sociétéd’Assistance Technique pour la Modernisation de l’Agriculture en Côte d’Ivoire (Satmaci) dans le caféier et le cacaoyer, puis dans le riz à partir de 1965 ; en 1970, la Société pour le Développement de la Riziculture (Soderiz) et la Motorisation de l’Agriculture en Côte d’Ivoire (Motoragri) dans le riz ; la Société pour le Développement du Sucre (Sodesucre) dans la canne sucre; la Société pour le Développement des Fruits et Légumes (Sodefel) dans les légumes et les arbres fruitiers ; la Société de production animale (Sodepra) dans l’élevage ; récemment, l’Agence Nationale de Développement Rural (Anader) et le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (Firca) interviennent dans tous les domaines agricoles précités. ↩︎

- En Côte d’Ivoire, les Agni, Adioukrou ou Odjoukrou et Ébrié sont des groupes ethniques qui font partie d’un grand ensemble ethnoculturel appelé Akan. ↩︎

- L’administration coloniale considérait que l’association des plantes relevait de l’irrationalité agricole à cause de l’aspect désordonné et peu entretenu des plantations. Elle a même tenté d’interdire cette méthode culturale. ↩︎

- Acteur politique ivoirien, Félix Houphouët Boigny a, sous sa direction, lutté contre le travail forcé en Côte d’Ivoire, puis obtenu l’indépendance politique du pays le 7 aout 1960. Depuis cette date, il a été le premier Président de la Côte d’Ivoire indépendante jusqu’en 1992. ↩︎

- Selon Fraternité Matin du10/06/1974, une prime-cacao de 30.000 F

CFA par hectare était instaurée dans les années 1970 par le gouvernement ivoirien pour encourager la mise en valeur des terres. ↩︎ - Il est vrai que l’Agni est un grand consommateur de manioc pilé qu’il mélange avec de la banane plantain (foutou), mais son alimentation est prioritairement basée sur l’igname, dans la forme pilée. ↩︎

- Au delà des dispositions communautaires, les paysans du secteur vivrier, en Côte d’Ivoire, ne bénéficient pas d’une prise en charge formelle en termes de sécurité sociale, ni d’accès au crédit des structures bancaires. ↩︎

- D’après ces auteurs, il y avait une contrainte coloniale, caractérisée par des réquisitions forcées et l’usage des cercles à des fins politiques et économiques. Il s’est donc mis en place un rapport asymétrique entre l’ouest ivoirien et l’est de la zone forestière. Le premier, servant de réservoir de main-d’œuvre pour le second que les autorités coloniales évitaient de trop ponctionner en raison précisément du développement de l’économie de plantation locale. C’est cette main-d’œuvre de l’ouest qui a alimenté son extension : bon nombre de travailleurs réquisitionnés ont fui les chantiers et préféré nouer des relations de travail avec les planteurs agni ou baoulé. Des allochtones Bété se sont installés en pays agni en épousant une parente de leur hôte. ↩︎

- Dans les années 1930, l’Association de Défense des Intérêts des Autochtones de Côte-d’Ivoire (ADIACI), dominée par les intellectuels agni, s’oppose à l’accaparement de certains postes administratifs par des Sénégalais, Dahoméens … Elle défend aussi les valeurs et droits coutumiers par des stratégies d’appropriation foncière (droit du souverain, non-aliénation de la terre) qui excluaient les Dioula, Baoulé, Bété, etc. de l’occupation durable des terres. ↩︎

- Dans la production agricole, les salaires mensuels des ouvriers vont du smig (36 607 f CFA) à 100 391 f CFA. ↩︎

- La location de terre coûte annuellement, en moyenne, entre 40. 000 f CFA et 80.000 f CFA. ↩︎