Elio Daudet, étudiant masterant en géographie à l’université Paris 1, Panthéon Sorbonne. elio.daudet@etu.univ-paris1.fr

Introduction[1]

L’Ouzbékistan, pays d’Asie centrale de 37 millions d’habitant·es, est devenu en 2022 le troisième pays au monde en ce qui concerne les émigrations étudiantes, derrière la Chine et l’Inde. Plus de 150 000 de jeunes Ouzbékistanais·es[2] poursuivaient alors des études à l’étranger, un chiffre remarquable au regard du million d’étudiant·es inscrit·es localement[3]. Ces flux, en forte augmentation depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel président Chavkat Mirziyoyev, témoignent d’un phénomène d’ampleur pour le pays, indépendant depuis 1991. Nous nous appuierons sur la définition retenue par l’Institut de la Statistique de l’UNESCO (UIS) selon laquelle, les étudiant·es en migration internationale sont entendu·es comme des personnes ayant physiquement franchi une frontière internationale dans le but de participer à des activités éducatives dans un pays autre que celui d’origine (Unesco, 2025).

Ce basculement s’explique par les réformes néolibérales d’ouverture menées depuis 2016, notamment dans la sphère de l’enseignement supérieur. Cette dernière subit une rapide internationalisation se déclinant en plusieurs marqueurs forts : l’intensification, promue par le gouvernement, des partenariats entre les universités ouzbékistanaises et les universités étrangères (recherche, échanges universitaires), la reconnaissance des diplômes étrangers facilitée par différents décrets gouvernementaux (Khosimov, 2019), et une implantation rapide d’une trentaine de filiales d’universités étrangères (Russie, Corée du Sud, Turquie, Royaume-Uni, etc.) sur le territoire national (Ubaydullaeva, 2020). Historiquement l’apanage d’une petite élite politique, économique, ou intellectuelle du pays (Alimukhamedov, 2011), les études à l’étranger deviennent alors accessibles à des classes sociales plus larges, quoique surtout aisées et urbaines. Dans ces milieux, elle tend à s’imposer comme un rite de passage, distinguant celles et ceux qui partent des personnes qui restent, à l’instar des migrations de travail ancrées dans la société ouzbékistanaise depuis deux décennies (Massot, 2010 ; Thorez, 2010).

Alors que les migrations centrasiatiques de travail ont été largement étudiées, celles des étudiant·es demeurent peu explorées. Si les premières s’appuient sur des réseaux propres, organisés et pérennes (Urinboyev et Eraliev, 2022), les migrations estudiantines ne se sont, pour l’instant, pas organisées de manière comparable. Dans un contexte marqué par l’absence de repères solides, et d’expérience de pair·es — primordiale dans le processus de création de parcours migratoires — il devient difficile de se projeter vers de nouvelles destinations. Dès lors, comment définir son projet migratoire ? Nous nous intéresserons ici aux phases de définition et de préparation migratoire, où les candidat·es à l’émigration entreprennent une série de démarches nécessaires à la concrétisation de leur départ (de Gourcy, 2013). En explorant les déterminants sociaux de ces trajectoires et en étudiant les acteur·ices impliqué·es, institutionnel·les ou non, nous analyserons ainsi les étapes préliminaires à cette migration.

Nous faisons l’hypothèse que les migrations estudiantines depuis l’Ouzbékistan recouvrent des dynamiques extrêmement variées. Les mieux doté·es financièrement seraient plus à même de choisir leur destination, aidé·es par des dispositifs institutionnels étrangers ou non. À l’inverse, les personnes aux ressources plus modestes utiliseraient des modalités se rapprochant de celles de migrations de travail, et seraient, de fait, contraintes à des migrations plus circonscrites spatialement. Enfin, nous pensons que dans l’entre-deux se glisse une multitude de trajectoires intermédiaires, se combinant tantôt avec l’une ou l’autre de ces catégories.

1. Présentation de la recherche

1.1 Contexte sociopolitique local de l’émergence d’une migration estudiantine de masse.

Les flux migratoires étudiants depuis l’Ouzbékistan doivent être analysés au regard de la société de départ et des conditions de vie qu’elle offre aux jeunes adultes, a fortiori à celles et ceux qui souhaitent suivre des études. Tout d’abord, l’accès à l’enseignement supérieur public en Ouzbékistan est restreint par des quotas d’admission fixés chaque année par des décrets présidentiels, n’acceptant que les personnes ayant obtenu les meilleurs résultats à un concours national (Semyonov, 2020). Durant les années 2010, ce taux gravitait autour de 9,5 % (ibid.) ; si les quotas sont depuis peu revus largement à la hausse, le taux reste faible rapporté au million de jeunes postulant chaque année (Saida, 2024). Ce système déséquilibré pousse les jeunes qui en ont les moyens à se tourner vers des formations privées, voire internationales, dont le développement rapide ces dernières années pallie – en partie – le manque d’offre publique. De plus, l’enseignement supérieur ouzbékistanais, public comme privé, est onéreux. Hors bourses, l’année universitaire publique coûte entre 500 et 1300 dollars étasuniens (USD), voire 8 000 USD pour les programmes les plus chers (ibid. ; Saida, 2023). Les universités privées sont aussi très onéreuses, leurs prix gravitant en moyenne autour de quelques milliers de dollars[4]. Ces montants restent hors de portée de la majorité des ménages, le salaire moyen étant de 400 USD en 2024 (Uzstat, 2024).

Les formations locales sont, en outre, relativement peu reconnues. Selon Ubaydullaeva (2020), il y aurait un système à deux vitesses avec d’un côté des institutions « stagnantes, de basse qualité, dans un style soviétique », et de l’autre des institutions internationales beaucoup plus attractives et reconnues. Nonobstant la valeur intrinsèque des cours, ce sont surtout les diplômes locaux qui se trouvent dévalués. Couplés à un marché de l’emploi restreint et un important chômage, beaucoup de jeunes diplômé·es du secondaire, mais aussi du supérieur ne trouvent pas de travail à la hauteur de leur qualification. Paterson (2019) estime à environ un million le nombre de diplômé·es ouzbékistanais·es cherchant un emploi à l’étranger. Ces facteurs, tous revenus à maintes reprises lors de nos entretiens, poussent une partie croissante de la population à explorer les offres à l’étranger, et à entrer dans un processus migratoire, de plus ou moins longue durée[5].

1.2. Un sujet de recherche relativement peu traité

Dans le champ des migrations estudiantines, l’Asie centrale et l’Ouzbékistan restent peu étudiés, et ce malgré l’importance récemment acquise par le phénomène dans la région. Il est néanmoins nécessaire de souligner les publications du politiste Farkhad Alimukhamedov (2011, 2020). Ce dernier analyse le passage d’une politique nationale protectionniste à une politique plus souple en matière d’émigration étudiante, liée à l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Nous lui emprunterons son étude de ces migrations selon un modèle d’analyse dialectique articulant opportunités (obtention de bourse, admission, financement, etc.), et contraintes, qu’elles soient légales, juridiques, économiques, ou autres. Cette approche est inspirée des travaux d’Hélène Syed Zwick (2020), qui soulignent en particulier le manque d’accès à l’enseignement supérieur local comme motivation à un départ migratoire estudiantin (ibid.). Ces approches enrichissent des travaux antérieurs, comme ceux de Chankseliani (2016), qui analysent ces mobilités selon la théorie du système-monde. Selon l’autrice, les migrations estudiantines ouzbékistanaises sont polarisées par la Russie selon une logique centre-périphérie propre à l’espace postsoviétique. Depuis lors, la situation a changé et le pays ne polarise plus ces flux comme avant. Aujourd’hui, ce sont même des pays dits « périphériques », comme le Kazakhstan et le Kirghizstan, qui sont parmi les plus attractifs pour ces étudiants. Ces travaux ne prennent pas en compte le très récent changement de dimension du phénomène, marqué par une massification des flux ainsi qu’une diversification spatiale de ceux-ci, nécessitant une réactualisation des approches. Nous utiliserons dans cette optique d’autres outils analytiques, tirés de travaux portant sur les migrations, qui seront présentés au fur et à mesure du texte.

1.3. Présentation du terrain et méthodologie

Cet article s’appuie sur une enquête menée en Ouzbékistan en 2024, à Tachkent et, dans une moindre mesure, à Samarcande. Dix-sept entretiens avec des étudiant·es migrant·es actuel·les, ancien·nes et futur·es ont permis d’explorer leurs motivations à partir, le choix des destinations, ainsi que la manière dont ces personnes recherchent et mettent en œuvre leur projet. L’analyse a aussi porté sur l’origine sociale des enquêté·es et sur l’usage possible de leur capital social. L’échantillon se compose de neuf jeunes femmes, pour huit jeunes hommes. Les études suivies ou voulues par ces jeunes sont assez similaires. On retrouve principalement des études d’économie et de finance, du droit, de médecine, ainsi que des langues étrangères, des parcours « fiables » selon un étudiant. Bien qu’il n’existe pas de données globales sur les études suivies par l’ensemble des étudiant·es migrant·es depuis l’Ouzbékistan, il semble d’après nos entretiens que ces sujets, en y ajoutant l’informatique, soient les plus en vogue. Ces entretiens, réalisés en anglais et en français, présentent des biais de représentativité, ces langues étant peu parlées en Ouzbékistan. Ce biais linguistique, renforcé par la méthode « boule de neige », explique en partie une orientation fréquente des discours vers l’Occident. Pour atténuer ces limites, l’enquête a été complétée par des données secondaires issues de l’UNESCO et du Comité national de statistique.

2. Une définition des projets migratoires : s’imaginer l’ailleurs

2.1 L’évolution de la migration étudiante : vers de nouveaux « mondes » ?

Le développement quantitatif des migrations estudiantines ouzbékistanaises s’est accompagné d’une nouvelle distribution spatiale de ces flux, s’incarnant dans des destinations jusque-là peu imaginables. Durant la période soviétique, la Russie et, secondairement, l’Ukraine polarisent les flux de quelques centaines d’étudiant·es venu·es d’Ouzbékistan (Sahadeo, 2007). La centralité de la Russie a perduré après les indépendances. Ainsi, dans les années 2000-2010, la Russie, ainsi que, dans une moindre mesure d’autres pays de la région, concentrent la majorité des milliers d’étudiant·es ouzbékistanais·es à l’étranger.

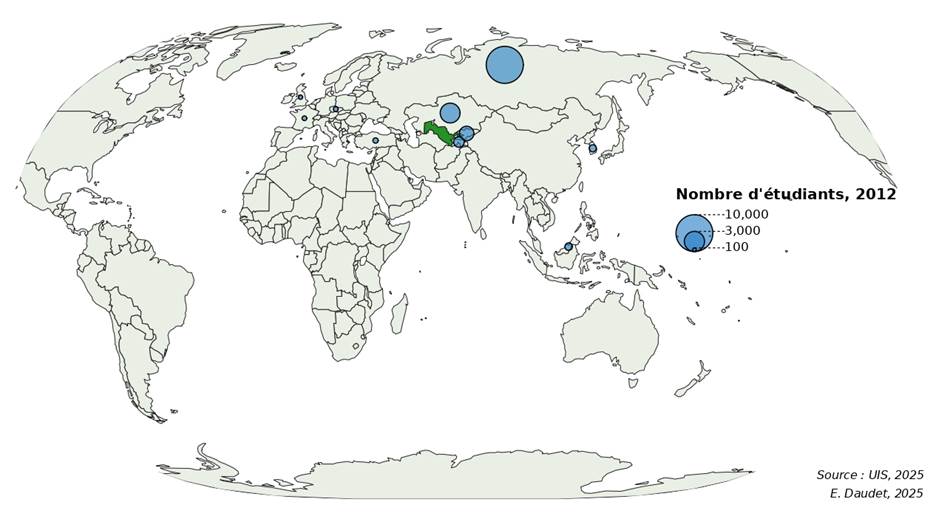

FIG 1. Carte des destinations des étudiant·es ouzbékistanais·es en 2012

En 2012, année représentative de la période, on comptait 17 000 étudiant·es à l’étranger, dans un champ restreint de destinations (fig. 1). La Russie domine de loin, suivie par trois républiques limitrophes : Kazakhstan, Kirghizstan, et Tadjikistan, tandis que les autres destinations restaient sporadiques.

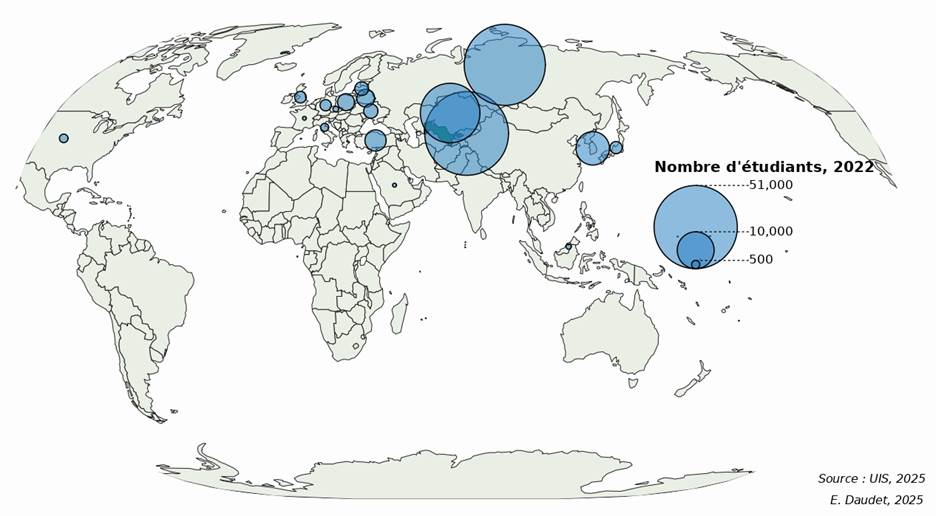

FIG 2. Carte des destinations des étudiant·es ouzbékistanais·es en 2022

Dix ans plus tard, le phénomène s’est massifié et diversifié (Fig.2). Si la domination régionale persiste, avec le Kirghizstan (plus de 51 000 étudiant·es), la Russie (47 000) et le Kazakhstan (26 000)[6], d’autres pôles se sont affirmés : Corée du Sud, Turquie, Bélarus, Japon, Pologne. Le champ migratoire estudiantin poursuit donc deux dynamiques, d’un côté une régionalisation, définie ici comme « une augmentation des échanges entre des unités territoriales situées dans la même partie du monde » (Richard, 2014), de l’autre une diversification spatiale.

L’émergence de ces nouvelles destinations témoigne d’une transformation significative du champ migratoire estudiantin. Les départs répétés vers ces espaces, encore marginaux il y a peu, contribuent à élargir les imaginaires et à reconfigurer les « mondes migratoires » des jeunes (Ma Mung, 2009). Ce terme désigne ici les univers sociaux et territoriaux produits dans et par la migration, structurés par les expériences, les codes et les normes que les migrant·es développent au cours de leurs trajectoires (ibid.) Ainsi, la Corée du Sud, associée quasiment exclusivement aux migrations de travail dans les années 2000, figure aujourd’hui parmi les destinations les plus attractives pour les étudiant·es ouzbékistanais·es.

À l’inverse, les discours sur la Russie, qui demeure une destination majeure de ces migrations et plébiscitée pour son enseignement supérieur, sont depuis quelques années plus nuancés. Historiquement perçue comme un espace charnière entre l’Est et l’Ouest (Chankseliani, 2016), elle semble aujourd’hui perdre de son attractivité, notamment auprès des jeunes aspirant·es à un avenir en Occident, en raison du conflit en Ukraine, du durcissement important des politiques migratoires, et de son isolement académique.

Ces nouvelles expériences, accompagnées de l’évolution du champ migratoire, tendent à créer des écarts de perception entre les générations, notamment celle des parents, encourageant souvent leurs enfants à suivre des études en Russie. Or, grâce en particulier à leurs ressources et à l’autorité dont ils et elles disposent sur l’avenir de leurs enfants, les parents sont des acteur·ices majeur·es du projet migratoire estudiantin dans ce que l’on appelle des « stratégies — ou tactiques — familiales » (Waters & Brooks, 2010; Couëdel, 2007). Zilola, 17 ans, raconte ainsi : « Oui, mon père m’a proposé la Russie, mais je préfère la France ». Grigori, lycéen du même âge, lui-même russe ethnique, ajoute : « On a pour les étudiant·es un centre russe où je prends des cours pour partir en Russie, mais c’est juste pour mes parents. Mon père a décidé que je pouvais essayer la Russie, mais je ne veux pas ». Ainsi, si les projets migratoires se construisent en interaction avec l’espace social dans lequel les individus évoluent, les jeunes doivent composer avec la mutation récente du champ des destinations, souvent non pleinement intégrée par leur environnement familial.

2.2 Hiérarchie migratoire et différenciation sociale : la définition migratoire à l’épreuve des ressources économiques

Tous les parcours n’ont pas la même valeur : la reconnaissance varie selon la destination et l’institution. Waters et Brooks (2021) montrent que cette hiérarchisation, inscrite dans un héritage colonial, valorise d’abord le monde anglo-saxon et occidental. Nos entretiens et recherches relèvent des mécanismes en partie comparables, marqués par une perception largement partagée des destinations jugées les plus prestigieuses (Fig. 3).

FIG. 3 : hiérarchie des migrations estudiantines ouzbékistanaises

Nous retrouvons ainsi un schéma globalisé dans lequel le monde anglo-saxon, puis européen, est perçu comme le plus attractif en matière d’enseignement supérieur (Waters et Brooks, 2021, p. 25). Viennent ensuite des centres « régionaux » en plein développement depuis une quinzaine d’années, comme la Corée du Sud ou la Turquie. Enfin viennent les destinations dites postcoloniales, puis régionales, ces dernières étant parmi les moins valorisées.

Cette hiérarchisation s’inscrit dans des structures sociales profondément ancrées dans la société ouzbékistanaise, et présente de fortes similitudes avec celle des migrations de travail établie par Thorez (2010). À l’exception du Kirghizstan qui n’est pas une destination de travail, nous y retrouvons des espaces similaires, ordonnés selon un ordre comparable. La primauté historique des migrations de travail invite à s’interroger sur l’influence qu’elles exercent sur les migrations étudiantes, notamment par les réseaux relationnels mobilisés lors des départs (Urinboyev et Eraliev, 2022). Plusieurs entretiens confirment le rôle structurant de proches déjà installé·es, comme Jamshid et Farkhad, deux lycéens de 17 ans, projetant de rejoindre leur frère, l’un à Kazan (Russie), l’autre à Almaty (Kazakhstan).

Pour les destinations globales, plus éloignées et plus coûteuses, les similitudes hiérarchiques reflètent aussi des stratégies de diplomatie migratoires multisectorielles de la part de ces États qui, après avoir attiré une main-d’œuvre ouzbékistanaise, cherchent désormais à attirer les étudiant·es. Ces politiques de « diplomatie du savoir » (Knight, 2022) sont d’ailleurs menées souvent par ces mêmes États (Turquie, Corée du Sud, Russie) qui, dans un registre complémentaire, implantent des campus de leurs universités en Ouzbékistan. Ainsi la hiérarchisation des pays d’accueil ne relève pas uniquement d’un imaginaire académique globalisé, mais s’inscrit aussi dans une continuité des pratiques migratoires, et des politiques ciblées de puissances étrangères.

Si cette représentation du champ migratoire est relativement partagée par les jeunes, les contraintes financières demeurent le facteur le plus déterminant des trajectoires futures. Aussi, les projets se formalisent-ils différemment en fonction des ressources familiales, façonnant des visions différenciées du « possible ». Pour beaucoup, malgré l’attrait d’autres destinations, étudier hors d’Asie centrale ou de Russie demeure inenvisageable. À l’inverse, les personnes les mieux doté·es disposent d’imaginaires migratoires ne prenant en compte que les destinations considérées les plus prestigieuses. À ce propos, Mokhinur, 27 ans, diplômée d’un master en Allemagne, déclare : « Je ne connais personne qui irait au Kirghizstan pour étudier à l’université publique ». Or, en 2022, ce pays était pourtant la principale destination pour les étudiant·es ouzbékistanais·es. Cette remarque met en lumière les écarts, parfois grands, de perception entre groupes sociaux des espaces migratoires envisagés.

2.3 Rôles genrés et trajectoires migratoires : contraintes structurelles et empêchement familial

Le genre est indissociable des projets migratoires des jeunes Ouzbékistanais·es. La société ouzbékistanaise est en effet marquée par des structures patriarcales profondes (Ibrahim, 2013), qui assignent aux femmes des rôles sociaux stricts, dont il est difficile de s’écarter. Ces normes se manifestent en particulier dans la sphère familiale, centrale dans l’organisation sociale ouzbékistanaise. Pour les jeunes femmes, l’injonction au mariage devient particulièrement forte à l’approche de l’âge adulte. Ce passage implique traditionnellement l’adoption du statut de kelin, belle-fille, un rôle souvent subordonné à l’autorité de la belle-mère et soumis à de fortes contraintes (Zhussipbek et Nagayeva, 2020). Parmi les neuf femmes interrogées, sept évoquent la pression familiale et leur volonté de migrer pour y échapper.

Le genre agit d’abord comme facteur de rétention. En 2015, seuls 13 % des migrations de travail concernaient des femmes (Rocheva & Varshaver, 2018). Les femmes sont celles qui restent et, de ce fait, elles occupent des rôles tout à fait fondamentaux des équilibres familiaux (Massot, 2010). Migrer à l’étranger apparaît alors difficilement concevable, comme l’explique un chargé de mission à l’Alliance française de Tachkent :

« Laisser partir une jeune femme à l’étranger ce n’est pas du tout évident pour les familles et pour la société. […] J’ai un cas concret d’une jeune fille qui peut déjà étudier en France […] sa mère n’est pas contre […], mais il faut qu’elle se marie ici et parte avec son mari. ».

Nous voyons ainsi comment ces logiques familiales s’immiscent dans ces projets d’émigration, les rendant difficiles, voire impossibles, dans de nombreux cas. S’il n’existe pas de données permettant directement de savoir la proportion précise de femmes dans ces flux migratoires, nos recherches et entretiens permettent cependant d’abonder dans le sens d’une migration majoritairement masculine[7].

À l’inverse, le genre d’une personne peut influencer sa volonté de départ et son choix de destination. Parmi les sept femmes ayant exprimé la pression sociale qu’elles ressentaient du fait de leur genre, toutes souhaitaient migrer vers des espaces qu’elles considéraient comme moins oppressifs. Mubina, 21 ans, nous dit ainsi :

« Chez nous [en Ouzbékistan], on se marie très tôt, entre 18 ans et 20 ans, c’est la période idéale […] Si je reste plus longtemps, on va me presser pour me marier […] Je veux faire mes études, je veux voir le monde, je veux sortir de cette boîte où l’on est en Ouzbékistan. ».

Ces espaces, concentrés principalement au Nord et à l’Ouest, excluent de fait les pays voisins, jugés tout aussi contraignants sur la question. Une future étudiante s’exprime sur ce rejet : « Je veux partir de l’Asie centrale parce qu’il y a… tu sais… des mentalités… des mauvaises mentalités. Ils jugent toujours les gens sans raison ». Cette migration devient alors un moyen d’émancipation. Si ces aspirations concernent surtout les femmes, plusieurs jeunes hommes expriment aussi un désir de rupture avec les pressions sociales et les injonctions familiales. Le projet migratoire se construit ainsi dans un cadre social et familial profondément normé, où les assignations liées au genre façonnent à la fois les possibilités et les trajectoires envisagées ; ces dernières apparaissant alors indispensables pour comprendre ces projets migratoires.

3. Des préparations inégales : ressources, institutions, et canalisations des projets migratoires

En nous intéressant aux différentes modalités que prennent les préparations migratoires, nous tenterons de mettre en lumière les inégalités de l’ensemble « étudiant·es-migrant·es ». Loin d’appartenir à un ensemble homogène, ces jeunes personnes se préparent au départ avec les ressources à leur disposition (économiques, sociales, institutionnelles, etc.), marquant ainsi de profondes inégalités entre elles·eux. Nous nous intéresserons particulièrement à la notion de « canaux de migration » (Findlay, 1990). Ce concept analyse les voies migratoires, particulièrement celles des migrations qualifiées, à travers l’influence de divers acteur·ices (État, agences privées, entreprises, diasporas, etc.), participant·es d’une structuration plus ou moins forte des flux migratoires. Si ce concept s’applique particulièrement aux trajectoires des classes les plus privilégiées de la société ouzbékistanaise, pour qui les institutions jouent un rôle décisif dans la mise en place du projet migratoire, nous verrons comment il se décline auprès des autres catégories sociales.

3.1 Les canaux institutionnels de l’élite tachkentoise

C’est à Tachkent, capitale économique, politique et démographique du pays, que se mettent en place les projets migratoires des élites du pays. Il s’agit des jeunes issu·es des familles les plus aisées, souvent proches du pouvoir et de l’appareil d’État. Cette classe, assez restreinte, évolue dans des cercles sociaux proches, notamment structurés autour d’établissements d’enseignement propres. Ces écoles, souvent anglophones, et dont les frais dépassent pour certaines 20 000 USD par an[8], restent, de fait, réservées à une élite. Dès les plus jeunes classes, ces établissements cultivent une ambiance tournée vers l’international : ainsi, arrivé·es au lycée, beaucoup d’élèves projettent leurs études à l’étranger. Chinara, 16 ans, étudiante dans un lycée anglophone, relativement moins élitiste, rattaché à la Westminster University of Tashkent, décrit l’atmosphère qu’on y trouve : « À peu près tout le monde est très ambitieux dans mon lycée. On a déjà cinq personnes qui ont été acceptées dans des universités américaines. Donc c’est ça qui me garde motivée. » Elle évoque aussi les échanges de « bons plans » (bourses, programmes en anglais) dans une atmosphère mêlant compétition et entraide.

Mary (2020) décrit une dynamique comparable au sein de l’élite bamakoise, où les études à l’étranger constituent une suite logique pour les jeunes privilégié·es. Dans le contexte tachkentois, si les destinations sont moins clairement identifiées, la continuité des études à l’étranger est tout aussi évidente. Ces écoles préparent même activement leurs élèves aux systèmes étrangers. Le directeur du Lycée français de Tachkent souligne ainsi le suivi personnalisé pour l’intégration des ancien·nes lycéen·nes en France. Outre des réseaux internationaux, ces écoles délivrent des diplômes britanniques, français, etc. reconnus, permettant aux élèves d’accéder directement aux procédures réservées aux résident·es de ces pays (ex. Parcoursup).

Ainsi ces personnes, n’étant pas ou peu soumis·es au balancier contraintes-opportunités analysé par Alimukhamedov (2020), abordent sereinement cette émigration. Firdavs, 17 ans, ayant fraîchement postulé pour une université étasunienne en est un bon exemple :

« Ce n’est pas un problème d’être accepté dans les universités allemandes ou américaines. [Cependant] Si t’es dans une famille normale en Ouzbékistan… 90 %, on ne va pas te donner un visa. Je connais une personne qui a été acceptée à l’université, qui a eu de très bonnes notes et qui, malgré cela, n’a pas obtenu de visa […] Ma famille va couvrir la totalité de mes frais, mais j’ai aussi une bourse de 50 % […] il te reste 20 K, pour ma famille, c’est OK. ».

À travers son témoignage se dessinent ces trajectoires portées par des imaginaires peu contraints. Outre les capitaux économiques nécessaires, Firdavs a acquis les codes sociaux et culturels permettant de postuler aux établissements internationaux les plus réputés. Les projets migratoires de ces classes supérieures s’inscrivent ainsi majoritairement dans des référentiels nord-américains et ouest européens, perçus comme les plus légitimes et valorisants par les jeunes élites ouzbékistanaises. Pour les familles, ayant inscrit leurs enfants dans ces établissements, ces trajectoires relèvent de l’évidence, et constituent un moyen de reproduction de leur statut privilégié, notamment par l’accumulation de capital culturel (Waters, 2006).

3.2 Les situations intermédiaires et leurs préparations contraintes

Les études à l’étranger étant de plus en plus répandues, elles sont désormais envisagées par des milieux plus divers. C’est le cas d’une classe moyenne supérieure, hétérogène (Kholbekov & Berdiev, 2021), qui a su tirer parti des opportunités économiques offertes depuis l’indépendance jusqu’aux réformes actuelles. Leurs parents sont souvent de petit·es et moyen·nes entrepreneur·es, médecins exerçant·es dans le domaine privé, fonctionnaires locaux·ales, ou encore managers du secteur privé. Souvent certain·es partagent leur vie entre l’Ouzbékistan et d’autres pays d’émigration (ibid.). Ces personnes, bien que très privilégié·es à l’échelle du pays, ne disposent pas des canaux de l’élite et doivent composer avec des contraintes économiques, culturelles, sociales, qui complexifient la mise en œuvre du projet migratoire. Ce dernier repose alors souvent sur des opportunités ponctuelles comme des bourses ou des programmes ciblés, et s’élabore en marge des circuits institutionnels, au gré du bouche-à-oreille ou de recherches solitaires en ligne.

L’exemple de Ruslan, 24 ans, étudiant en droit international à Amsterdam, illustre bien ces difficultés. Son départ à l’étranger dépendait strictement de l’obtention d’une bourse, indispensable compte tenu des ressources limitées de sa famille. Une fois inscrit, il devait encore obtenir un visa pour les Pays-Bas. Le pays n’ayant pas d’ambassade en Ouzbékistan, il s’est rendu en pleine pandémie une semaine à Moscou, avant d’apprendre ensuite qu’il aurait pu accomplir cette démarche au Kazakhstan voisin, plus simplement et à moindre coût : « ça aurait été plus simple, moins cher. » Ces aléas et imprévus sont courants chez les personnes évoluant dans des cercles aux ressources limitées et où ces migrations restent nouvelles. Cette situation accroît la dépendance aux rares sources d’information, où parfois un simple échange avec une personne sur place suffit à légitimer le projet et à cristalliser une décision (Beech, 2015).

Pour pallier ces incertitudes, beaucoup de jeunes font appel à des agences spécialisées dans la migration estudiantine. Ces dernières se sont implantées en masse depuis une dizaine d’années dans les grandes villes du pays. On en comptait selon nos observations entre 50 et 100 rien qu’à Tachkent, sous des noms tels que Study Abroad Agency, Everstudy Consulting ou encore TARGET. Leur rôle consiste à préparer les dossiers d’étudiant·es et à les transmettre à des établissements partenaires, grâce à des contacts privilégiés qui permettent de traiter les candidatures en priorité, moyennant des frais d’environ 500–600 USD. L’agent·e, se voit rétribué·e d’une commission à chaque inscription (Beech, 2017). Une responsable d’une agence pionnière ouverte en 2010 nous informe sur les destinations actuelles les plus populaires : « USA et Royaume-Uni… toujours populaires », puis sur le fait que des pays comme la Russie perdent en attractivité ces dernières années. Elle assure aussi que pour étudier au Kazakhstan, et Kirghizstan, les démarches sont simples et que leurs services ne sont pas utiles. Une autre nous explique que la prolifération de blogues et des inscriptions en ligne annoncent la fin progressive de ce système : elle estime que les agences auront disparu d’ici dix ans. Entre-temps, cette « industrie migratoire » (de Haas, 2010) incarne la massification du phénomène de migration étudiante jusque dans le paysage urbain.

3.3 Autres trajectoires : l’exemple des migrations régionales et vers la Russie

Le Kirghizstan, la Russie et le Kazakhstan, comme vu précédemment, sont les principales destinations des étudiant·es ouzbékistanais·es, concentrant à eux seuls entre 70 % et 80 % des départs ces dernières années (UIS, 2025). Ces pays sont, au même titre que l’Ouzbékistan, d’anciennes républiques soviétiques et sont marqués par des proximités linguistiques — notamment l’usage répandu du russe — culturelles et politiques. Combiné à un coût de la vie relativement bas (surtout au Kirghizstan), ces pays jouissent de plusieurs facteurs d’attractivité. En outre, l’espace migratoire Asie centrale-Russie se caractérise par une certaine fluidité des mouvements transnationaux. On retrouve en effet des millions d’Ouzbékistanais·es en Russie, des milliers au Kazakhstan. À l’image des migrations de travail, les projets étudiants peuvent s’appuyer ici sur des réseaux d’interconnaissances régionaux facilitant les démarches, beaucoup plus rares dans les trajectoires vers l’Europe ou les États-Unis. C’est le cas de Farkhad, dont la famille d’origine kazakhe habituée aux allers-retours entre les deux pays le soutient et l’encourage. Il bénéficie en outre d’un autre facteur favorable : à l’instar de la Russie, le Kazakhstan propose un soutien aux Kazakh·es « ethniques » de l’étranger, facilitant leur immigration dans le pays (Mendikulova, 2010).

Pour beaucoup de jeunes, ces pays voisins représentent avant tout une opportunité d’accéder à l’enseignement supérieur. Celles et ceux qui échouent aux concours nationaux peuvent se tourner vers les universités des pays frontaliers. Une étudiante, n’ayant pas été admise dans les quotas nationaux, a vu au Kirghizstan voisin, la seule possibilité pour poursuivre un enseignement supérieur « […] C’était en vérité la seule option. » Ces dynamiques concernent surtout le Kirghizstan, où les régions frontalières de l’Ouzbékistan, marquées par une forte densité de population, favorisent des déplacements vers des établissements situés parfois à seulement quelques kilomètres. Dans la vallée de Ferghana, ces flux sont particulièrement visibles : en 2023, les villes d’Och et de Batken accueillaient respectivement plus de 28 600 et plus de 3 300 étudiant·es ouzbékistanais·es (Orlova, 2023)

Certaines de ces destinations régionales peuvent être considérées comme des tremplins vers des espaces plus attractifs. Ces « tactiques » (Couëdel, 2007) envisagent le premier pays comme étape migratoire (Zijlstra, 2020) vers des espaces souvent occidentaux, inaccessibles en l’état (cf. fig. 3). Le relatif retrait de la Russie, qui occupait jusqu’alors un rôle majeur dans ces étapes des réseaux mondiaux de l’enseignement supérieur, en pousse certain·es à se tourner vers d’autres pays de relais, tels que la Turquie ou le Kazakhstan. Farkhad en témoigne :

« Je pense que j’aurai plus de chance d’aller dans des pays européens si je vais au Kazakhstan. C’est un pas vers les pays européens parce que le Kazakhstan est un pays européen. ».

Ces formes migratoires alternatives, qu’il s’agisse de parcours à l’échelle locale ou de stratégies de long terme pensées à l’échelle mondiale, soulignent la complexité et la multiplicité des migrations étudiantes. Elles remettent en question nos conceptions prédéfinies des migrations venant des « Suds » et invitent à envisager des alternatives régionales au schéma sud-nord (Mulvey, 2020).

Conclusion

Le tournant néolibéral pris par l’Ouzbékistan depuis le milieu des années 2010 s’accompagne de politiques d’ouverture et de partenariats internationaux inédits, qui actent une rupture paradigmatique avec l’ancien pouvoir. Le modèle retenu pour l’enseignement supérieur repose désormais sur une privatisation et une internationalisation rapide, au détriment d’un enseignement public à l’accès restreint, incapable de rivaliser avec ces offres plus reconnues. Dans ce contexte, chaque année, des milliers de personnes ouzbékistanaises tentent d’émigrer pour étudier à l’étranger. Ces flux migratoires, d’une ampleur inédite, se dirigent principalement vers des pays voisins comme le Kirghizstan ou le Kazakhstan, ou vers des États entretenant des liens politiques, économiques, et migratoires historiquement forts avec l’Ouzbékistan, tels que la Russie. Mais d’autres destinations comme la Turquie ou la Corée du Sud développent aussi une « diplomatie du savoir » pour attirer un nombre croissant de ces jeunes personnes. Ces principales destinations demeurent pourtant peu valorisées auprès de ces jeunes, pour qui les États-Unis et l’Europe de l’Ouest restent les plus attractifs. Si seulement une petite minorité s’y rend directement, d’autres envisagent d’y parvenir via des parcours migratoires et académiques alternatifs.

En étudiant les logiques de définitions et de préparations migratoires, cet article a mis en lumière la pluralité des tactiques adoptées par ces jeunes, lesquelles sont souvent marquées par l’incertitude, l’improvisation et une forte capacité d’adaptation. Face à ce phénomène encore récent, les retours d’expérience restent rares, et l’absence de pair·es ayant déjà réalisé ce type de parcours se fait fortement sentir lorsqu’il s’agit pour ces jeunes de se projeter et de se préparer à migrer. Alors qu’une petite élite du pays est déjà tournée vers l’international dès l’enseignement secondaire, les autres n’ont que des informations parcellaires qui, la plupart du temps, venant de leurs recherches personnelles, couplées à des ressources économiques limitées, induisent des parcours moins linéaires. Cette plasticité et cette agentivité révèlent surtout la fluidité des comportements de ces jeunes personnes, qui, grâce aux technologies de l’information et de la communication, trouvent des alternatives aux canaux institutionnels de migration étudiante. Si ces voies institutionnelles restent aujourd’hui les plus directes, la pérennisation des dynamiques migratoires pourrait, à terme, favoriser des voies moins élitistes.

Bibliographie :

Alimukhamedov, F. (2011). Des Migrations pour études : Une analyse sociopolitique de trajectoires d’étudiants ouzbeks en France et au Royaume-Uni [Thèse de doctorat, Université Paris 9].

Alimukhamedov, F. (2020). « The internationalisation of higher education in Uzbekistan: Some thoughts about Uzbek student mobility and spatial distribution of research cooperation ». Annals of the University of Bucharest, Political Science Series. Vol. 22(1) : 61–88.

Beech, S. E. (2015). « International student mobility: The role of social networks ». Social & Cultural Geography. Vol. 16(3) : 332-350.

Beech, S. E. (2017). « Adapting to change in the higher education system: International student mobility as a migration industry». Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 44 (4), 610–625.

Chankseliani, M. (2016). « Escaping homelands with limited employment and tertiary education opportunities: Outbound student mobility from post-Soviet countries ». Population, Space and Place. Vol. 22(3) : 301–316.

Couëdel, R. (2007). « Savoir émigrer: Projet d’études et projet migratoire des étudiants kabyles ». L’Année du Maghreb. Vol.3(1).

Findlay, A. (1990). « A migration channels approach to the study of high-level manpower movements: A theoretical perspective ». International Migration. Vol. 28(1) : 15–23.

De Gourcy, C. (2013). « Partir, rester, habiter : Le projet migratoire dans la littérature exilaire ». Revue européenne des migrations internationales. Vol. 29(4) : 43–57.

De Haas, H. (2010). « The internal dynamics of migration processes: A theoretical inquiry ». Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 36(10) : 1587–1617.

Ibrahim, S. I. (2013). « Status of women in Uzbekistan ». IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol.10(3) : 47–55.

Kholbekov, A., & Berdiev, B. (2021). « Stratification processes in Uzbek society: General and specific ». Linguistics and Culture Review, Vol. 5(2) : 1245–1258.

Khosimov, U. K. (2019). « Mutual relation between Uzbekistan and the Russian Federation in the sphere of higher education ». Social Studies and Humanities. Vol.5(1) : 98–103.

Knight, J. (2022). Knowledge Diplomacy in International Relations and Higher Education. New York : Springer International Publishing.

Ma Mung, E. (2009). « Le point de vue de l’autonomie dans l’étude des migrations internationales : « « Penser de l’intérieur » les phénomènes de mobilité ». In. Dureau, F. ; Hily, M-A. (dir.). (2009). Les mondes de la mobilité. Presses universitaires de Rennes : 25–38.

Mary, K. (2020). « (Re)penser les liens entre catégories sociales et migrations pour études au Sud : Réflexions méthodologiques sur les attributs sociaux des élites maliennes ». Migrations Société. Vol. 180(2) : 65–81.

Massot, S. (2010). « Le retour des migrants ou l’émergence des « nouveaux Ouzbeks » : Les effets d’un rite de transition ». Revue européenne des migrations internationales. Vol. 26(3) : 59–78.

Mendikulova, G. (2010). « La diaspora kazakhe et la politique de rapatriement de la République du Kazakhstan ». Revue européenne des migrations internationales. Vol. 26(3) : 153–167.

Saida, N. (2023). « New Uzbekistan, New Universities, New Problems ». The Diplomat. https://thediplomat.com/2023/07/new-uzbekistan-new-universities-new-problems/ Consulté en ligne le 5 mars 2025.

Saida, N. (2024). « What Explains the Declining Reputation of Higher Education in Uzbekistan? ». The Diplomat. https://thediplomat.com/2024/07/what-explains-the-declining-reputation-of-higher-education–in-uzbekistan/ Consulté en ligne le 5 mars 2025

Mulvey, B. (2020). « “Decentring” international student mobility: The case of African student migrants in China ». Population, Space and Place. Vol. 27(3) : 403-415.

Orlova, M. (2023, janvier 28). « Over 37,000 citizens of Uzbekistan study at universities of Kyrgyzstan ». 24.Kg. Consulté le 5 janvier 2025 https://24.kg/english/256957_Over_37000_citizens_of_Uzbekistan_study_at_universities_of_Kyrgyzstan/

Paterson, R. (2019). « From Employment to Employability : Uzbekistan and the Higher Education Skills Agenda ». Silk Road: A Journal of Eurasian Development. Vol. 1(1) : 1-22.

Richard, Y. (2014). « Régionalisation, régionalisme et intégration régionale : Concepts flous et nécessaire clarification ». In Gana, A. ; Richard, Y. (dir.), La régionalisation du monde. Paris : Karthala. 21–43.

Rocheva, A., & Varshaver, E. (2018). « Gender dimension of migration from Central Asia to the Russian Federation ». Asia-Pacific Population Journal, Vol. 32 (2) : 87–135.

Sahadeo, J. (2007). « Druzhba Narodov or second-class citizenship? Soviet Asian migrants in a post-colonial world ». Central Asian Survey. Vol. 26(4) : 559–579.

Semyonov, A. (2020). « In Search of a New Sympoiesis : A Review of Higher Education Admissions in Uzbekistan ». FIRE: Forum for International Research in Education. Vol. 6(3) : 1–18.

Syed Zwick, H. (2020). « Le modèle de motivation – opportunité – capacité : Application à la mobilité étudiante régionale en Asie centrale ». Journal of international Mobility. Vol. 7(1) : 45–68.

Thorez, J. (2010). « La mobilité des migrants d’Ouzbékistan: Transport, frontières et circulation migratoire ». Revue européenne des migrations internationales. Vol. 26(3) : 31–57.

Ubaydullaeva, D. (2020). « “Franchise” Branch Campuses in Uzbekistan : The Internationalisation of Higher Education as a Solution? Central Asian Affairs. Vol. 7(2) : 152–174.

UNESCO Institute of Statistics. (2024). Global flow of tertiary-level students. UNESCO. https://uis.unesco.org/en/uis-student-flow

Urinboyev, R., & Eraliev, S. (2022). The Political Economy of Non-Western Migration Regimes : Central Asian Migrant Workers in Russia and Turkey. New-York : Springer International Publishing.

UZstat. (2024). « Average Montly Nominal Accrued Wages of Employees of Enterprises and Organization with Status of Legal Entities” In. UZStat., 2024. Socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan.

Waters, J. (2006). « Geographies of cultural capital : Education, international migration and family strategies between Hong Kong and Canada ». Transactions of the Institute of British Geographers. Vol. 31(2) : 179–192.

Waters, J., & Brooks, R. (2010). « Accidental achievers? International higher education, class reproduction and privilege in the experiences of UK students overseas. » British Journal of Sociology of Education. Vol. 31(2) : 217–228.

Waters, J., & Brooks, R. (2021). Student Migrants and Contemporary Educational Mobilities. New-York : Springer International Publishing.

Zhussipbek, G., & Nagayeva, Z. (2021). « Human rights of daughters-in-law (kelins) in Central Asia : Harmful traditional practices and structural oppression ». Central Asian Survey. Vol. 40(2) : 222-241.

Zijlstra, J. (2020). « Stepwise student migration : A trajectory analysis of Iranians moving from Turkey to Europe and North America ». Geographical Research, Vol. 58 (4) : 403-415.

[1] Traduction du titre depuis l’ouzbek : « Nous cherchons un chemin » (ou un moyen)

[2] Nous ferons ici une différence entre les termes « ouzbékistanais·e » renvoyant à la citoyenneté du pays, et « ouzbèk·e », renvoyant à une conception ethnique de l’appartenance identitaire, issue du système soviétique. Ainsi tous les Ouzbékistanais·es ne sont pas des Ouzbek·es. Si ces derniers composent plus de 85% du corps social, il existe aussi d’importantes communautés de Tadjik·es, Russes, Kazakh·es, Tatar·es etc.

[3] Kun.UZ (2024, 2 mars) Number of undergraduate students in Uzbekistan exceeded 1 million. Kun.UZhttps://kun.uz/en/21036222

[4] Parmi les plus fameuses, La Webster International University in Tashkent demande 3600 dollars américains à l’année, la Inha University in Tashkent demande quant à elle environ 2500 dollars.

[5] Il n’y a à ce jour aucun indicateur satisfaisant, sur le retour, ou non, de ces étudiant·es. Si ces données seraient très éclairantes, elles sont aussi soumises à des enjeux politiques évidents, les rendant difficilement accessibles.

[6] Faute de données pour l’année 2022 pour le Kazakhstan, nous avons sélectionné celles de l’année 2020, dernières disponibles.

[7] Il existe une donnée de l’UNESCO (UIS, 2025), rapportant le nombre d’étudiant·es migrant·es, originaires d’un pays, selon le genre (feminin/masculin) et le pays d’études. Si toutes les destinations ne calculent pas ces données, notamment la Russie, nous sélectionnons ici pour l’année 2022 tous les pays dans lequel l’indicateur est calculé. Ainsi nous retrouvons pour ces pays cette année-là, 28 860 étudiantes de genre « féminin », et 45 001 étudiants de genre « masculins », pour une proportion d’environ 60% d’étudiants « masculins » contre 40% d’étudiantes migrantes « féminin ». Si nous ne pouvons en l’état pas élargir à l’ensemble du contingent, faute de données, nous pensons que cette répartition donne néanmoins un premier aperçu utile des dynamiques genrées de cette migration.

[8]Voir le site de l’école pour les frais annuels 2025-26: https://www.nordangliaeducation.com/bst-tashkent

Voir le site de l’ambassade américaine pour les frais annuels 2023-24 : https://www.state.gov/tashkent-international-school-fact-sheet/