Mohamed-Amokrane ZORELI

Enseignant-chercheur en sciences économiques

Faculté SECSG de l’université de Bejaia Tizi-Ouzou Algérie

Zoreli.univbejaia@gmail.com

INTRODUCTION

Avec seulement près de deux décennies d’existence théorique, l’économie solidaire est en voie d’être perçue, dans les pays développés, comme une « alternative à la société salariale » [Frère 2009 : 31] qui, dans chaque contexte et durant toutes les périodes de son existence, commence par promettre des eldorados et finit par réaliser « des situations concrètes de drames sociaux et environnementaux » [Rouillé d’Orfeuil 2004 : 113].

La tentative de transfert du modèle de l’État-nation par la France vers ses « ex-colonies, sans processus de co-construction des règles, faisant abstraction du contexte au sein duquel il a été construit » [Baron 2007 : 338], a échoué, laissant la place à un processus d’hybridation [Le Roy 1996 : 91-97] d’institutions calquées sur le modèle français et de coutumes locales très pratiquées mais officiellement déclassées.

Dans le contexte de l’Afrique francophone, « l’utilisation récente et encore balbutiante de la notion d’économie solidaire » [Fraise et al. 2007 : 246] est loin de signifier que cette économie y soit, en tant que pratique, inexistante. Si son « espace d’autonomie est restreint, soit par la prédominance de solidarités familiales et communautaires plus hiérarchiques, soit par la situation politique dans laquelle l’autonomisation de la société civile vis-à-vis des pouvoirs publics reste embryonnaire » (ibid.), ceci ne signifie pas une insuffisante maturation de l’économie solidaire dans les pays du Sud, comme le font croire les approches universalistes. Au contraire, dans le cas de la Kabylie par exemple, il faut tenir compte des solidarités familiales qui ont depuis toujours cimenté les liens sociaux et alimenté les différents capitaux, et des sursauts d’honneur de la société pour réussir par elle-même des projets mieux que ne le feraient les pouvoirs publics et, dans quelques cas, malgré eux. En ce sens, une économie solidaire particulière est le meilleur point de départ pour le lancement de projets d’une autre économie en Kabylie. Ceci d’autant plus qu’en Algérie, les stratégies de développement appliquées jusqu’ici, basées sur la transposition de modèles, ont toutes concouru à l’aggravation de la crise socio-économique et identitaire, créant par la même au niveau du subconscient collectif la haine de soi au sens de Fanon [1952].

La diversité des pratiques de l’économie solidaire observées dans le monde montre que toute tentative d’homogénéisation conceptuelle ou méthodologique est inféconde. Ceci ne doit pas faire comprendre que nous plaidons pour que nous, gens du Sud, ayons à renvoyer à l’expéditeur, gens du Nord, son colis d’universaux ; à notre avis, une meilleure formulation au plan méthodologique serait que les « universaux ne sont pas invariants et s’actualisent différemment selon l’épaisseur historique et culturelle dans laquelle ils s’inscrivent(…), et que l’accès à des universaux est médiatisé par un mode de connaissance historiquement situé » [Carvalho & Dzimira 2000 : 55]. Qui plus est, dans les ex-colonies françaises, l’économie solidaire « ne suit pas un mouvement parallèle à celui de l’économie sociale et solidaire en France. [D’où l’importance d’aller] au-delà des définitions juridico-institutionnelles proposées dont la neutralité et le caractère figé » [Baron 2007 : 331] font qu’elles y reflètent peu les pratiques concrètes.

Ce travail, par conséquent, s’inscrit dans une préoccupation de recherche : celle de construire, par et pour le contexte de la Kabylie, un pont porteur de valeurs ajoutées entre la théorie de la pratique de l’économie solidaire à élaborer et les pratiques de cette théorie à comprendre et à consolider [Zoreli 2010]. Plus précisément, en faisant nôtre le postulat que « du point de vue pratique (…), le don constitue une dimension fondamentale de l’économie solidaire » [Carvalho & Dzimira, 2000], nous proposons de présenter une pratique de l’économie solidaire spécifique au contexte sociohistorique de la Kabylie [Zoreli 2004], construite selon le principe de résilience territoriale au sens de Girardot [2013], c’est-à-dire par des mutations territoriales douces vers des formes socio-productives plus solidaires et moins égoïstes, plus globales et moins économicistes, en revitalisant les invariants culturels vitaux et en intériorisant, suite à des chocs externes, des éléments substantiels universaux. Pour ce faire, nous allons d’abord revisiter la Kabylie de la période coloniale pour restituer les activités solidaires qui s’y pratiquaient, telles qu’elles ont été décrites par les analystes et témoins de cette période. Nous exposerons ensuite trois cas distincts d’innovation sociale par l’économie solidaire dans la Kabylie actuelle, chacun illustrant une dimension analytique de l’économie solidaire en tant que concept : un cas de restauration d’un patrimoine architectural, une expérience de développement durable et un cas d’organisation de la société civile pour l’animation de l’espace public par la médiation, la communication et la revendication politique. Nous dégagerons enfin de ces études de cas les éléments moteurs d’un développement de ce territoire grâce à des innovations et à des transformations sociales et solidaires.

LA PÉRIODE COLONIALE

Tous les analystes qui se sont penchés sur la société kabyle durant la période coloniale l’ont décrite solidaire et chargée d’humanisme par la solidarité sociale et intergénérationnelle chère à Leroux [1845] : « S’entraidant sans distinction de villages » à l’extérieur de leur région, à l’intérieur des villages, c’est « le collectivisme porté jusqu’à l’extrême » [Masqueray 2010 : 30-31] qui est pratiqué par ces montagnards qui apprécient « comme il convient l’avantage d’être unis (…), le bonheur d’avoir des voisins qui rendent service, aident, secourent, compatissent » [Feraoun 2011 : 124-125]. Les règles tacites obligeant les parties « contractantes à partager la bonne et la mauvaise fortune » [Daumas 2010 : 59] traduisaient des principes partagés par toutes les structures sociopolitiques de cette société qui, ainsi, « imposait à chacun sa solidarité, [en faisant] une des populations les plus humaines en ce monde » [Camus 2011 : 60 et 74]. Dans ce qui suit, nous allons présenter, en nous référant principalement à des écrits anciens et secondairement à des témoins oculaires interrogés, les principaux mécanismes de solidarité construits dans la Kabylie ancienne, grâce auxquels la société a réussi à établir un état équilibre où, en dépit de l’absence d’un Etat régulateur, la mendicité était inconnue1.

Les rites d’égalité et de fraternité

Thimechret et thahmamth sont deux formes rituelles permettant la réaffirmation de la sacralité des principes d’égalité et de fraternité au niveau des villages de la Kabylie ancienne dans l’affrontement de la destinée commune. Thimechret, qui signifie la saignée, est un rituel qui s’organise par les thijmuyaâ2 des villages de Kabylie durant le début de harthadhem (période des labours) depuis la haute antiquité. Elle consiste à égorger des moutons ou des bœufs, le nombre varie d’un village à un autre selon le nombre d’habitants, et à répartir la viande sur tous les villageois d’une façon égalitaire. Concrètement, on commence par la programmation de l’événement et la détermination de la cotisation que chaque foyer doit donner pour l’occasion. Ensuite, on diffuse l’information de sorte que même les villageois qui sont hors du village, momentanément ou durablement, soient touchés. Enfin, après la collecte des cotisations, on procède à l’achat des bœufs puis à l’organisation effective de la cérémonie à la date prévue.

On veille scrupuleusement à ce que, dans le processus de réalisation, chaque maison contribue selon ses capacités (force de travail et/ou organisation et/ou argent). Sont exemptes de cette contribution les familles qui n’ont ni ressources suffisantes ni membres mâles en âge de travailler. Dans le processus de répartition, chacun va obtenir la part qui lui revient parmi ces frères, chaque portion devant contenir la même quantité de bonne et de moins bonne viande. Le nombre de portions auxquelles a droit un représentant d’une maison est proportionnel au nombre des membres de sa famille.

Thahmamth est relativement moins courante parce qu’économiquement plus coûteuse ; elle s’organise durant les saisons où la pluie hivernale tarde à venir. Elle consiste, en plus du sacrifice de bêtes comme dans le premier cas, à faire préparer sur une place publique, par les femmes du village, un repas collectif (couscous aux légumes et viande) que se partagent égalitairement et fraternellement les villageois présents. Dans les deux cas, la répartition est toujours précédée de prières faites aux divinités implorant la bénédiction et la consolidation de l’union et de la fraternité villageoises.

Thimechret et thahmamth remplissent trois fonctions symboliques essentielles : une fonction spirituelle -en faisant une offrande aux divinités au début des labours, on les exhorte à faire que la saison soit fertile, une fonction humaine -par la répartition de la viande ou du repas collectif égalitairement entre les citoyens du village, on réaffirme par la-même l’attachement de la communauté à l’égalitarisme, et une fonction sociopolitique –thimechret ou thahmamth constituent un moment sacré où tous les délits et écarts à l’origine des conflits et différends entre les citoyens du village doivent être absous, explicitement pour que les divinités soient clémentes et implicitement pour que la fraternité et l’union au sein de la communauté soient totalement rétablies. Outre ces fonctions, thimechret et thahmamth réalisent aussi un travail important d’humanisation de la société et de son économie : faire que les moins bien lotis du village accèdent de la même façon que les autres membres de la communauté à la consommation de la viande au moins une fois durant ces occasions de l’année. Ces différentes fonctions qu’elles remplissent font de thimechret et de thahmamth des événements sacrés que personne dans un village organisateur ne peut vouloir rater, ce qui a fait d’ailleurs que les premiers recensements en Kabylie ont été réalisés en décomptant les personnes rassemblées en ces circonstances rituelles, comme en témoigne Masqueray : « Ces chiffres qui sont ceux du recensement de 1866 vérifiés seulement quand on l’a pu faire au moyen des timecheret ou partages de viande » [Ould-Braham 1996 : 53].

Thiwizi

Plusieurs activités rurales nécessitaient pour leur réalisation beaucoup plus que la main-d’œuvre familiale. Etant contraints par le temps à l’exécution rapide de ces activités, plutôt que de recourir à une main-d’œuvre génératrice de lourdes charges, les Kabyles, sachant que chaque membre de la société va, à un moment ou un autre, se retrouver dans l’obligation de réaliser ces activités, ont trouvé une formule, thiwizi, qui ne coûte pour chaque membre qu’un don de son temps et de sa force de travail pour l’autre, en s’appuyant sur la norme sociale instituant la réciprocité dans les rapports d’entraide.

La thiwizi désigne cette espèce de coopérative qui se constitue spontanément dès qu’un besoin en main-d’œuvre supérieur aux capacités de la famille se manifeste chez un membre de la petite société. Souvent, la thiwizi est activée pour la récolte des olives, pour le montage d’un métier à tisser, pour la réalisation d’une toiture de maison et pour la moisson. Concrètement, les membres d’un village ou d’une famille élargie (il peut s’agir d’hommes, de femmes ou des deux, selon la nature de l’activité), se retrouvent pour accomplir conjointement une activité s’imposant à tous les membres à tour de rôle ; et à chaque occasion, le bénéficiaire prend en charge la restauration collective des coopérants pendant les journées de travail réalisées à son profit.

Sorte d’organisation coopérative se constituant, comme déjà signalé, spontanément dès que la situation l’exige, et mêlant dans son fonctionnement le don et le volontariat, l’obligation et la liberté, l’engagement individuel et l’engouement collectif, le désintéressement au moment de la réalisation et l’intéressement par toutes les retombées positives d’une société coopérative pour ses membres, la thiwizi véhicule dans la société villageoise un grand sens politique, celui de « réaffirmer la valeur de toutes les existences, même des plus brisées, de redire l’attachement de tous à la vie de chacun » [Rigaux 2004 : 10]. C’est, d’ailleurs, ce sens politique qui a fait que la thiwizi est toujours active dans la Kabylie actuelle : en 2016, au village Adrar Nath-Koudia de la commune d’Agherive, « grâce à la solidarité traditionnelle, une famille d’orphelins ont pu bénéficier d’un toit décent (…) une belle histoire de générosité humaine » [Semmar 2016].

Thimeâmarth

Dans chaque grand village ou constellation de villages de la Kabylie ancienne, il y a une thimeâmarth qui est l’équivalent d’un monastère occidental. La thimeâmarth est tenue par un chef ayant une filiation religieuse, qui est connu pour avoir accompli un certain nombre de miracles, secondé par plusieurs subordonnés. La thimeâmarth tient lieu d’espace de formation religieuse destinée aux enfants de marabouts. Outre la formation, la thimeâmarth est ouverte à tous les passants pour les nourrir et les héberger en cas de besoin, contribuant ainsi grandement à faire que « les tourments de la faim et le vagabondage restent ignorés des Kabyles » [Daumas 2010 : 75] et des étrangers qui la traversent ou s’y établissent.

Durant plusieurs périodes de l’année, la thimeâmarth organise des journées religieuses, avec des cérémonies de conjuration du mal, ouvertes à toute personne désirant y assister, durant lesquelles des festins sont offerts à tous les présents. C’est en ce sens que Daumas [2010 : 74] voit la thimeâmarth Kabyle être « tout ensemble une université religieuse et une auberge gratuite » qui permet aux convives de manger à leur faim. Le financement des activités de thimeâmarth se fait par les dons que font des particuliers pour écarter le mauvais œil, demander à l’ancêtre miraculeux de la thimeâmarth d’exaucer un vœu, remercier ce même miraculeux pour un vœu exaucé, etc.

Le don

Même s’il y avait une agriculture et une industrie diversifiées et prospères, la société kabyle traditionnelle a existé en tant société collectiviste par le don sous toutes ses formes distinguées par Godbout [2000 : 20]. Nous allons dans ce qui suit présenter trois principales formes de don de cette société : l’offrande, l’hospitalité et les services.

L’offrande

Suite au décès d’un de ses membres, la famille kabyle traditionnelle mobilise l’ensemble des affaires du défunt qui sont encore utilisables pour les confier à un nécessiteux. Le principe officiel de réalisation de ce don est que, dans l’au-delà, le défunt ne pourra faire usage que des outils offerts comme don par sa famille et en son nom dans la vie. Ce principe permet à un nécessiteux de bénéficier de ces outils sans que lui et sa famille ne subissent la honte d’avoir été assistés ; au contraire, en contribuant à l’accomplissement de ce principe par l’acceptation du don, les bénéficiaires vont gagner en mérite et estime.

Durant les jours de fête évoquant un mythe donné, la célébration implique toujours la préparation d’un repas particulier relativement raffiné. La veille de la fête, on fait déposer un grand plat des plus garnis dans un lieu de passage des villageois, et chaque personne qui passe est tenue par les croyances de prendre une bouchée, au moins, du repas qui est destiné aux défunts de la famille donatrice. En effet, ceux-ci, d’après la croyance, ne bénéficieront que des bouchées prises par les passants. Ainsi, les pauvres n’hésiteront pas à prendre du repas collectif, étant donné que tous vont en prendre, et ils ne se gêneront pas non plus à se rassasier puisque plus en on prend, plus on est bienfaiteur envers les destinataires du repas, à savoir les défunts.

A l’occasion d’autres fêtes religieuses, à l’aube de la journée de la fête, on demande à un enfant de la famille de déposer quelques friandises dans un endroit conventionnel près de la nécropole du village, friandises qu’un autre enfant du village doit secrètement récupérer. D’après les croyances, si une famille quelconque ne déposait pas ses friandises comme les conventions le demandent, ses morts se lamenteront et leurs âmes repartiront dans leur tombe au lever du soleil, avec du chagrin dans le cœur et la faim dans le ventre. Lorsqu’une personne adulte fait un mauvais rêve, les Kabyles anciens l’interprètent comme signe d’un malheur prochain qu’on peut écarter en déposant quelque nourriture près d’un aâssas, un arbre divinisé ayant des forces bienfaitrices extraordinaires, généralement un vieux chêne ou olivier. Ainsi, pour celui qui n’a plus de provisions à la maison, il suffit de se rendre à l’un de ses iâassassen3pour avoir quelque chose à manger.

Ces traditions, il est évident, permettent aux nécessiteux de se régaler de nourriture raffinée faite comme don, en leur évitant l’humiliation de recevoir en tant que nécessiteux. Mais le don dans la Kabylie traditionnelle est loin de se limiter aux actions en faveur des nécessiteux. Au cours de la guerre d’indépendance en Algérie, « Said n Goute a été tué par les gens ayant pris le maquis, le soupçonnant de se préparer pour faire un informateur de l’armée coloniale, et il a laissé une veuve avec trois enfant de bas âge, raconte Dhahvia, témoin oculaire âgée de 86 ans. Juste après, dit-elle, tous les hommes accoururent vers sa maison, chacun apportant à la veuve de ce qu’il avait. Je me souviens, précise-t-elle, mon père (gérant d’un café maure) lui avait apporté de la viande, de la semoule et un peu d’argent ». Par ailleurs, la quasi-totalité des terrains où se situent les sources d’eau, l’élément vital, et les nécropoles des villages de Kabylie ont été à l’origine des propriétés privées offertes comme don aux villages par leurs propriétaires. Ainsi, le don en Kabylie est une pratique ancienne. En chaussant les lunettes du don, on voit le don couler dans toutes les artères des rapports sociaux de la Kabylie traditionnelle et être dans tout ce qui en fait société, c’est-à-dire « des croyances religieuses et des rituels (…) (ainsi que des) rapports sociaux et matériels » [Godelier 2006] qui les fondent.

L’hospitalité

La société kabyle traditionnelle se distingue par son hospitalité. Daumas [2010 : 74] témoigne que « le principe d’hospitalité s’étend même si loin dans ce lieu, qu’un cheval, un mulet égarés, y arrivant sans conducteur et par hasard, seront toujours reçus, installés et nourris jusqu’à ce qu’on vienne les réclamer ». La plus haute forme d’hospitalité de la société kabyle traditionnelle est la règle tacite en vigueur, que dans tous les villages, les citoyens prennent en charge, à tour de rôle, l’hébergement et la restauration des étrangers que les contraintes obligent à séjourner dans le village pendant une ou plusieurs nuits. Dans quelques villages, on fait d’une modeste construction appartenant au domaine communal, un endroit qui sert généralement de lieu de rencontre des villageois et de dépôt de leurs instruments commun de travail, de akham ebbagherive, maison de l’étranger. Dans ce cas, les familles du village, à tour de rôle, envoient à la nuit tombante un membre de leur famille à l’akham ebbagherive voir s’il y a un étranger qui s’y trouve pour lui apporter le dîner. Ainsi, dans la Kabylie ancienne, les voyageurs trouvaient dans chaque village le moyen de passer la nuit, en cas de nécessité, dans la sécurité et la sérénité. Il va sans dire que cette règle réciprocitaire sert en premier les villageois eux-mêmes qui faisaient des déplacements réguliers pour l’échange de biens.

Durant la période de cueillette, tous les pauvres du village et les étrangers de passage ont le droit d’aller dans les vergers pour cueillir des fruits ou des légumes sans que personne ne les inquiète, à condition qu’ils n’en emportent pas avec eux.

Les services

Il y avait dans la Kabylie ancienne une panoplie de services qui se rendait par le moyen des différentes structures sociales.

Les services s’appuient d’abord sur la famille. La femme en état de veuvage est systématiquement prise en charge par sa famille. Lorsqu’elle est répudiée, elle regagne le domicile de ses parents qui, de droit, lui donnent une part de la propriété familiale. La solidarité familiale fait que personne ne peut tomber dans le dénuement, car la situation d’un individu n’engage pas seulement sa personne, elle influence aussi l’image de sa famille élargie. Les personnes âgées et les handicapés sont à la charge de leur famille ; les premières bénéficient en plus d’une position privilégiée dans la prise de décision.

Le deuxième élément d’appui des services est le village. Quand une personne tombe dans le besoin, les membres de son village se trouvant dans les parages sont tenus par les normes sociales d’être le premier recours4.

La troisième structure d’appui des services est la région d’appartenance. Si un Kabyle se trouve dans la nécessité d’être pris en charge momentanément, le premier Kabyle qu’il croise commence par le prendre en charge dans l’urgence. Ensuite, il l’oriente vers un enfant du pays le plus proche de lui du point de vue de l’appartenance régionale qui, par devoir moral, prend la relève. Ainsi, par exemple, jusqu’à la fin des années 1980, s’est perpétuée la tradition qui veut que lorsqu’un Kabyle se rend à l’étranger pour y travailler ou y passer des vacances, le réseau des « enfants de son pays »5 le prenne en charge avec enthousiasme jusqu’à ce qu’il perçoive son premier salaire ou rentre au pays.

Une conclusion hâtive serait de considérer tous ces beaux principes comme relevant d’une société archaïque donc inadaptés à une société moderne. Nous rétorquons que dans la même période ces institutions régies principalement par le don ont fait mieux que les institutions d’une société moderne régie principalement par l’intérêt.

LA PÉRIODE ACTUELLE

La période coloniale a été marquée par un invariant politique consistant à vouloir substituer aux structures et institutions kabyles traditionnelles, des structures et institutions françaises et arabes.

Durant la phase post-coloniale, on peut distinguer deux grandes périodes : la période du socialisme et la période de l’économie de marché.

Ces deux périodes ont marqué profondément le contexte territorial kabyle par leur travail de nivellement, selon la logique du compter sur le tout État dans le premier cas, selon les principes de l’individu opportuniste dans le deuxième cas. Depuis près de deux décennies, suite aux transformations sociales permises par l’éducation de la population et à la désillusion collective par rapport aux capacités du binôme État/marché en matière de réalisation d’un développement équitable et durable, nous voyons la société kabyle faire un retour progressif aux activités solidaires.

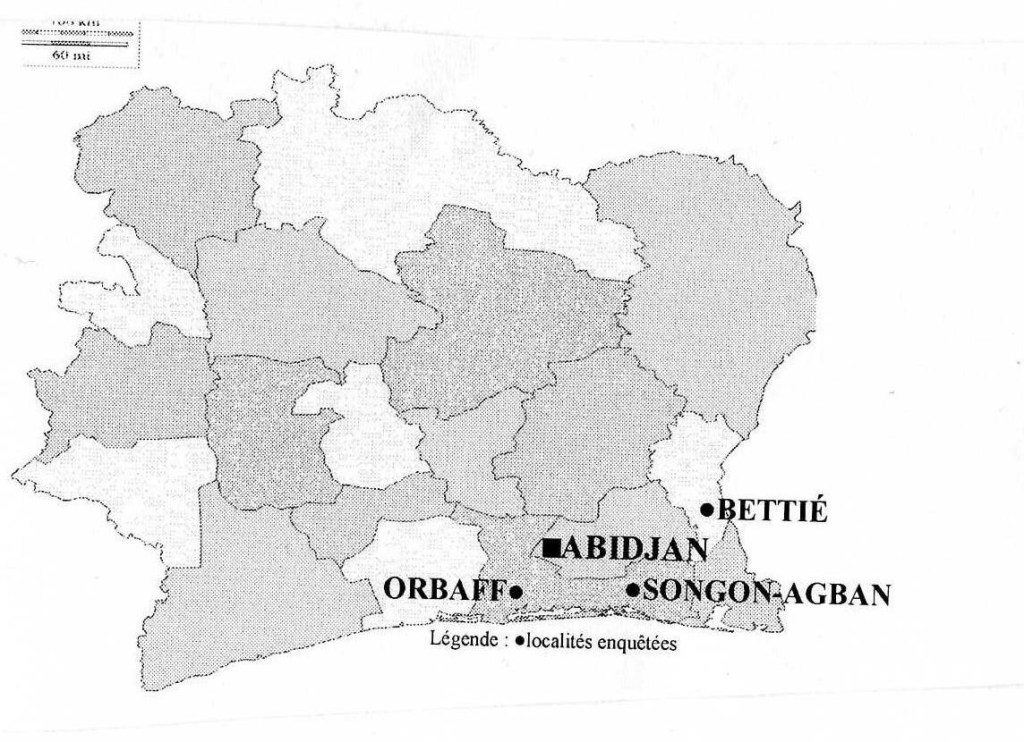

Trois exemples tirés du contexte de cette société méritent d’être exposés pour montrer l’existence en son sein d’une économie solidaire spécifique en tant que pratique dans sa totalité, c’est-à-dire dans ses dimensions sociale, politique, économique et écologique. Pour ce faire, nous avons opté au plan de la démarche méthodologique pour la combinaison de plusieurs procédés : l’étude d’articles de presse ayant rapporté les événements organisés par les structures objet de notre étude ; l’observation participante, avec notre participation en tant que communicants et/ou en tant qu’observateurs à plusieurs événements organisés par ces structures ; et l’enquête par questionnaire et entretiens. Notre échantillon est constitué des principaux animateurs de chacune des structures étudiées, et la collecte de l’information s’est étalée sur une période allant de 2013 à 2017.

Le village de Zouvga : d’un espace de décharge publique à un exemple de développement éthique

Du point de vue d’un développement durable par l’économie solidaire, le village de Zouvga6 est un exemple à la fois édifiant et instructif. Édifiant du fait que, dans ce contexte territorial, les transformations ou les innovations sociales sont l’œuvre du génie collectifs, parce que la thajemaâth du village a, durant ces dernières années, concrétisé des projets d’utilité collective que les autorités locales et régionales peinent à réaliser dans d’autres contextes de la région. En effet, durant ces dix dernières années, ce village a concrétisé les projets suivants : acheminement de l’eau potable de la montagne au village sur une distance de près de sept kilomètres ; mise en place d’un système de ramassage des déchets ; construction d’un centre culturel à trois étages, d’une maison de jeunes, d’une école de couture, d’une salle d’étude, d’une salle de soins, d’une salle des fêtes, d’une crèche, d’un musée d’objets traditionnels du village, d’une salle informatique et d’une salle de sport ; installation de toilettes publiques, réfection des fontaines publiques, réalisation d’un réseau d’assainissement et aménagement d’une aire de jeux et de sentiers et caniveaux. Il est important de signaler que, parallèlement, le village de Zouvga organise annuellement plusieurs fêtes traditionnelles, dont la fête timechret et la fête Asensi n Uzru n T’hur.

Le fait que la totalité des agglomérations chefs-lieux de commune de la Kabylie ne disposent pas de toilettes publiques et que leur quasi-totalité ne disposent pas d’un musé d’objets traditionnels atteste que le modèle de l’économie solidaire spécifique de la Kabylie appliqué dans un petit village de près de mille quatre cents habitants permet de réaliser plus et mieux que les pouvoirs publics et élus locaux gérant des localités d’une moyenne de près de vingt-deux mille habitants avec des budgets colossaux. Par ailleurs, l’importance des budget nécessités par la réalisation et la mise en fonctionnement de ces différents projets illustre la vitalité des valeurs ancestrales lorsqu’elles sont mises au service des exigences de la vie sociale actuelle : à titre d’exemples, le coût du projet d’adduction d’eau potable est de près de cinq millions de dinars ; la réalisation du centre culturel a nécessité près de 1,5 milliards de dinars ; le revêtement des ruelles du village a occasionné des dépenses de près de deux millions de dinars rien que pour l’achat de pierres bleues et l’acquisition d’un engin spécialisé pour le ramassage des déchets a coûté neuf cents vingt mille dinars. Concernant le budget de fonctionnement, nous citons, à titre indicatif, les salaires de l’infirmière du centre de santé, du conducteur de l’engin de ramassage des ordures et des employées de la garderie d’enfants, qui sont intégralement à la charge du comité de village de Zouvga fonctionnant à base de loi ancestrales de la thajemaâth Kabyle, actualisées.

Outre ces réalisations, le village de Zouvga s’est distingué au niveau de la région par l’obtention, pour la troisième fois successivement, du premier prix attribué au village le plus propre de la wilaya de wilaya de Tizi-Ouzou en 2013. Cet exploit s’explique, d’après les citoyens du village interrogés, par des mécanismes plutôt simples : « nous avons, disent-ils, adopté des lois dans la thajemaâth en vue d’interdire tout acte pouvant porter atteinte à la propreté et à l’environnement écologique du village. Par la vaillance de tous les membres de la thajemaâth à l’application stricte de ces lois, les citoyens du village ont fini par intérioriser celles-ci et c’est ainsi qu’une culture nouvelle s’est installée : se comporter de sorte que le bon état de l’environnement du village soit préservé est devenu un comportement naturel pour chacun des membres de notre société villageoise ». Ce village est, par conséquent, un cas instructif de la dynamique d’évolution de la structure transformatrice qu’est la thajemaâth de la Kabylie. Son expérience nous permet de relever les points suivants :

– Le renouvellement des accords mutuels pour un agir collectif dans le cadre de structures en transformation : aux réunions presque hebdomadaire de la thajemaâth dans sa totalité se substitue la réunion régulière de délégués, e-temmane, mandatés pour prendre en charge la concrétisation d’actions décidées en assemblée générale, thajemaâth, qui, elle, est devenue une instance délibérative ;

– L’adaptation des modes de financement des projets de l’union et de la fraternité en fonction de l’évolution de la société au plan socioéconomique et politique : par le passé, la caisse de la thajemaâth était alimentée par les amendes payées par les contrevenants aux lois, par les dons des particuliers, par les contributions des membres selon les quotes-parts individuelles prédéfinies par la thajemaâth selon l’importance du projet à réaliser, et par les virements annuels des émigrés du village à la fois comme contribution aux projets et comme contrepartie de leur absence aux réunions et travaux de la thajemaâth. Actuellement ces modes de financement sont renforcés par la contribution matérielle des autorités locales (notamment par l’offre de matières premières et d’engins de réalisation de travaux), les dons de personnes originaires du village ayant réussi dans les affaires et les financements venant de l’État et des ONG ;

– La redistribution de la parole et du pouvoir de décision en tenant compte du rôle positif que peuvent jouer les jeunes, moins expérimentés mais plus instruits et donc plus au fait des exigences de l’heure ;

– Le rôle des conflits qui sont à la fois bloquants (les membres sont de moins en moins portés à faire le travail de délégué, parce que cela les expose de plus en plus à des critiques) et stimulants (les villages limitrophes de Kabylie concrétisent presque les mêmes projets par le phénomène d’imitation stimulée par des rivalités) ;

– La capacité du génie collectif à réaliser des transformations sociales : la thajemaâth du village de Zouvga organise annuellement une fête du village. Ce qui permet aux artisans de bénéficier d’une exposition-vente de leurs produits, aux enfants du village de bénéficier d’une cérémonie de circoncision collective et au comité du village de consolider ses ressources financières avec des dons et des cotisations qui se font en la circonstance. Outre cela, ce village assure régulièrement des formations en couture et des cours de soutien et d’alphabétisation au bénéfice de tous les villageois ;

– La fertilité de la combinaison de l’esprit traditionnel, subjectif, de l’autonomisation du collectif par le compter sur soi pour trouver des solutions, avec l’esprit, plutôt pragmatique, de coopération avec les autorités locales : dans ce village, l’initiative, le choix des projets et leur réalisation sont une affaire de la thajemaâth, mais on essaie toujours et dans la mesure du possible, d’arracher quelques aides des autorités locales par l’engagement coopératif ou revendicatif.

Thajemaâth n Djebla, une structure politique traditionnelle qui relève le défi de la restauration d’un patrimoine architectural

Créée en 2006,thajemaâth n Djebla est une association qui fonctionne à la façon d’un comité de village traditionnel de la Kabylie avec des délégués élus parmi les membres qui sont les citoyens du village de Djebla7, et des lois de fonctionnement constituées des principes hérités des ancêtres les ayant construites dans le temps par la règle consensuelle et selon les besoins qui apparaissent dans la vie pratique à l’intérieur du village et des règles universelles de fonctionnement des associations.

Ayant comme objectifs la gestion des affaires quotidiennes du village, la protection de l’environnement et des patrimoines et le développement de l’écotourisme, thajemaâth n Djebla a concrétisé quatre projets principaux :

– Le projet, intitulé « Gîte Kabyle », de restauration et d’aménagement des anciennes habitations du village de Djebla, en vue d’avoir un cadre de vie favorable pour le développement du tourisme solidaire. Lancée en 2008, la réalisation de ce projet a coûté 3 800 000 DA, 5% étant à la charge de l’assemblée du village, 15% à la charge de l’assemblée populaire de la wilaya de Bejaia et le reste, soit 80%, à la charge d’ONG II (Union Européenne).

– Le projet d’organisation de tameghra ou dharyis ou amenzu n tefsuth8, ayant comme finalité de faire revivre les fêtes traditionnelles par lesquelles les spécificités et les produits du village sont exposés aux yeux des visiteurs9. Réalisé en 2010, ce projet de cinq mille euros a été financé intégralement par un groupe d’ONG espagnoles.

– Le projet, réalisé en 2011, de revitalisation du village de Djebla dont l’objectif est d’équiper deux maisons traditionnelles restaurées et de réaliser une formation en tissage traditionnel au profit d’un groupe de jeunes filles du village. Ce projet de cinq mille euros a été financé par Solidaridad Internationnal et réalisé par la thajemaâth n Djebla en partenariat avec l’association AMUSNAW10.

– Le projet de formation intitulé « Le tourisme solidaire, facteur de développement local » concrétisé les 2 et 3 mars 2011. Les objectifs poursuivis sont la promotion et la vulgarisation des principes du tourisme solidaire et la sensibilisation des acteurs locaux de la Kabylie pour réaliser d’une façon partenariale le développement du tourisme solidaire dans leur territoire en conformité avec les principes de la charte sur le tourisme solidaire adoptée par le Réseau Agir Responsable en Méditerranée pour le Développement du Tourisme Solidaire (AREMDT). Ce projet de cinq mille euros, a été financé conjointement par AREMDT et CCFD-Terre solidaire. L’Assemblée Populaire Communale de Beni Ksila y a contribué avec la prise en charge du transport des participants durant les travaux.

C’est d’un membre de la thajemaâth n Djebla issu du mouvement associatif, qu’est venue l’idée de réaliser dans son village le premier projet de la thajemaâth n Djebla, celui de larestauration du patrimoine architectural pour en faire un moyen de développement dans le cadre de la logique du tourisme solidaire. Durant la présentation du projet-idée par son porteur, les membres de la thajemaâth n Djebla ont manifesté un scepticisme par rapport à ce projet qu’ils ont jugé trop utopique. L’expérience l’ayant instruit de ce qui se fait ailleurs en la matière, notamment dans les pays du Sud, le soutien actif reçu de la part de partenaires potentiels et l’avantage d’avoir dans le village des maisons traditionnelles réstaurables, ont renforcé la détermination du porteur du projet à mettre en œuvre son idée. Grace à ce projet primevère, le village Djebla est à la cinquième édition dela fête « tameghra udharyis » par laquelle les artisans du village parviennent à faire découvrir et vendre leurs produits.

Ainsi, la réussite d’un projet de départ et la coopération avec des ONG et des partenaires nationaux s’avèrent important pour la création d’une dynamique d’adhésion des acteurs de la société civile pour leur engagement dans des projets d’économie solidaire.

La coordination des comités de villages de Tizi-Gheniff, une organisation qui ouvre un espace public actif

La commune de Tizi-Gheniff est une des communes qui, depuis au moins trois décennies, souffre d’un retard en matière de développement au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est donc dans un contexte de dégradation générale de la situation de la commune qu’un certain nombre d’acteurs, issus d’associations, de partis politiques, de syndicats d’entreprise et du Croissant rouge local, qui ont forgé leur esprit d’engagement pour et dans des projets l’intérêt général, ont décidé de se réunir dans un cadre transcendant les divergences idéologiques pour constituer un rapport de force face aux décideurs locaux. L’idée est venue suite à une discussion dans un café de quelques membres fondateurs. Après avoir partagé l’idée de la nécessité d’agir en vue de provoquer un changement voulu par la société et, par la même, d’enclencher une dynamique d’engagement des citoyens dans des structures consacrées à la revendication de projets relevant de l’intérêt général, les initiateurs se sont posé la question de comment s’y prendre pour que les choses évoluent dans le sens voulu. Un discutant a avancé l’idée d’aller vers la création d’une structure contenant les comités de villages, parce que seules les structures traditionnelles sont capables de mobiliser des énergies dans une société où les membres sont mus essentiellement par des principes puisés dans les traditions. Un autre participant a objecté qu’une expérience de ce type avait déjà échoué. Le débat qui s’en est suivi a permis de comprendre que cet échec était dû au fait qu’on avait tenté une structure d’unification à l’intérieur de laquelle chacun avait continué à travailler dans l’intérêt de son propre village, ce qui avait créé des tensions et des tiraillements. Le consensus s’est fait sur une alternative : créer cette coordination en instituant des règles devant limiter les risques d’échec -réfléchir, revendiquer et mettre en œuvre ensemble des projets au profit de tous les villages pour éviter les dissensions, instituer une structure informelle basée sur un fonctionnement horizontal pour déjouer des tentatives de récupération de la structure par les pouvoirs publics et multiplier des réunions dans le milieu naturel de la thajemaâth, les espaces publics,pour susciter la prise de conscience et l’adhésion des citoyens.

La coordination des comités de village de la commune de Tizi Gheniff (CCVCTG) comprend une vingtaine de membres représentant des comités de villages, qui assistent d’une façon quasi-permanente, et d’éléments de la société civile chacun ayant des compétences dans son domaine particulier, qui viennent pour des besoins particuliers renforcer la structure. Depuis sa création en 2009, la CCVCTG a organisé près d’une centaine d’assemblées générales pour discuter des problèmes à régler et des voies à suivre pour les solutionner. Elle a également tenu une vingtaine de réunions avec les autorités locales (chef de daïra, wali, élus locaux et responsables des différents services publics).

Ayant adopté une plateforme de revendications qui inclut toutes les insuffisances constatées en matière de services publics, la CCVCTG a réussi à solutionner d’une façon acceptable quelques problèmes concrets, jugés prioritaires par la population de la commune :

en 2009, la coordination a réussi, après la fermeture des sièges de l’assemblée populaire communale et de la daïra de Tizi-Gheniff, a mettre en œuvre le projet de mise en service d’un monobloc pour l’alimentation en eau potable des villages du versant nord de la commune. Le projet, réalisé par le service hydraulique de la wilaya de Tizi-Ouzou, a coûté 330 000 000 DA ;

en 2012, après plusieurs réunions tenues avec les autorités de la région, entrecoupées d’un bras de fer (fermeture pendant six jours des sièges de l’assemblée populaire communale et de la daïra de Tizi-Gheniff), la coordination a pu arracher un projet évalué à 250 000 000 DA hors taxes. Ce projet à permis de doter en gaz de ville l’ensemble des 3000 foyers de la commune ;

en 2014, suite à la réunion tenue avec le wali11, la coordination a arraché un projet, en phase d’étude d’aménagement d’une zone industrielle d’une superficie de 58 hectares au niveau de la commune de Tizi-Gheniff ;en 2014, la coordination a arraché un projet de réalisation de cinq conduites d’eau potable au profit de cinq villages de la commune.

Outre ces proj ts, la CCVCTG a réussi à apporter des améliorations au niveau de quelques services publics, comme l’aménagement et la mise en service d’un centre de santé et l’aménagement de fontaines publiques. Elle a également lancé des débats sur la nécessité de solutionner plusieurs autres problèmes liés à la qualité des services publics.

Dans une conférence-débat12 organisée au niveau du chef-lieu de la commune sur les raisons qui empêchent les différents acteurs du développement local au niveau de la commune de dépasser la situation dominée par des conflits bloquants, les acteurs présents ont relevé essentiellement :

l’incapacité des acteurs de la société civile à transcender leurs divergences pour construire un vrai rapport de force face aux pouvoirs publics ;

le manque d’imagination de la part des différents acteurs locaux qui n’arrivent pas à concevoir des innovations sociales qui puissent nourrir une véritable dynamique de développement local ;

l’absence de compétences au niveau de quelques interlocuteurs de différents bords, qui fait que, souvent, les dialogues se transforment en monologues ; la stratégie pratiquée par les responsables locaux, consistant à mettre en échec l’implication la coordination des comités de villages par des méthodes d’infiltration, de récupération, de diversion et de confrontation

QU’Y A-T-IL À RETENIR DE CES EXPÉRIENCES ?

Au-delà des spécificités qui sont liées au contexte et aux objectifs de chaque structure, les trois formes de manifestation de l’économie solidaire en Kabylie partagent des éléments communs : croisement des apports des membres de l’organisation en tant que sociétaires, de la société civile en tant que bénéficiaires, des pouvoirs publics en tant que partenaires, des partenaires occidentaux comme repères, incitateurs et financeurs et jonction entre les valeurs ancestrales et les générations actuelles en tant que facteur régénérateur de l’idéologie et des pratiques locales.

Les membres de l’organisation en tant que sociétaires

Les membres des organisations en tant que sociétaires sont à considérer dans le contexte de la Kabylie comme étant des éléments moteurs par lesquels des activités de l’économie solidaire se réalisent. En effet, c’est d’après les animateurs interrogés, leur « bonne volonté d’aller de l’avant dans le travail de bénévolat (qui) fait avancer le travail » concret des structures de l’économie solidaire. Par ailleurs, leur « écoute et (leur effort de) prise en charge des problèmes des citoyens », pense Moh Feddakh, membre de la CCVCTG

, est une autre qualité de ses membres qui donne la légitimité et la crédibilité à ce qu’ils font. D’un autre côté, les animateurs interrogés n’omettent pas de souligner les limites de ces membres du fait du « manque de formation et d’expérience et de l’incapacité à mobiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication comme moyen d’action, (ce qui donne) des retards et des insuffisances » dans la réalisation des objectifs, analyse Moh Fedhakh.

Les membres de la société civile en tant que bénéficiaires

L’engagement des membres de la société dans les activités de l’économie solidaire divergent selon la nature de celles-ci. Avec la coordination des comités villages, structure d’animation de l’espace public, « les citoyens, selon Makhlouf Chikh, animateur de la CCVCTG, apportent une aide matérielle lors des actions de protestation, pour le reste des activités, enchaine-t-il, ils ne se manifestent que lorsqu’ils ont un problème individuel à exposer », comptant sur la coordination qui est sensée, d’après leur vision, faire tout à leur place. Par contre, au niveau de thajemaâth n Djebla, qui a un caractère associatif, les citoyens, d’après Farid Ahmed, président de l’association, « lorsqu’ils font la population cible, encouragent l’action associative et s’impliquent pour sa réussite, et dans le cas des actions qu’ils jugent négatives ou sans intérêt, ils adoptent une attitude de blocage et de sabotage ». Dans le cas du village de Zouvga, où il y a un comité de village fonctionnant selon les normes traditionnelles, les citoyens du village, souligne un membre actif de ce comité, « s’impliquent totalement dans toutes les activités allant de la prise de décision, en passant par la mise en œuvre des projets jusqu’au contrôle du travail accompli ».

En somme, la société civile en Kabylie, joue, à un certain degré, le double rôle de contrôle et de partenariat dans la réalisation de projets d’économie solidaire, mais elle reste agie plus par les principes de la solidarité communautaire que par la logique de l’espace public moderne.

Les pouvoir publics en tant que partenaires

En Kabylie, l’économie solidaire et la société civile agissantes se construisent en confrontation avec les pouvoirs publics. Ceci est surtout valable dans le cas de la coordination des comités de village dont les membres s’insurgent contre le « non respect des engagements pris lors des réunions de travail » par les représentants des pouvoirs publics, « l’absence d’initiatives de la part des élus locaux pour faire participer l’organisation de la société civile dans leurs commissions officielles » de travail et « l’administration (qui) considère la structure de la société civile comme un concurrent qui essaye de faire des intrusion dans l’espace d’action qui lui est réservé » par la loi.

Avec les structures n’ayant pas un caractère revendicatif et politique, thajemaâth n Djebla et le comité du village Zouvga, on ne rapporte pas de situations de tension conflictuelle avec les pouvoirs publics et des élus locaux. Ces derniers sont jugés par les animateurs des structures associatives comme ayant une attitude « opportuniste » consistant à « se mettre en avant lors des cérémonies et festivités présentant des possibilités importantes d’amélioration de leur image » regrette Farid Ahmed, le président de l’association Djebla. Les élus locaux et les pouvoirs publics « ont une attitude suspecte vis-à-vis des structures de la société civile autonomes qu’ils bloquent par des mesures bureaucratiques et par des financements affectés essentiellement aux associations qui leurs sont affiliées et qui font dans le cérémonial », déplore Makhlouf Chikh.

Cependant, aussi minime soit-elle, la contribution des pouvoirs publics au développement local solidaire est là qui montre que lorsque les structures villageoises parviennent à s’illustrer avec des projets concrets, ces pouvoirs publics se trouvent forcés de contribuer au moins pour montrer leur implication dans les initiatives locales et, ainsi, sauver leur image : avec le projet d’acheminement de l’eau potable du village de Zouvga, « la wilaya, dit Lamara, un membre de l’association sociale du village Zouvga, a contribué avec une enveloppe de 14 millions de centimes dépensés dans le captage des 14 sources ». De même que concernant la rémunération des chauffeurs des engins de ramassage des déchets, continue Lamara, « le village contribue en partie au paiement des salaires du chauffeur et de son assistant, mais la commune apporte sa contribution par leur prise en charge dans le cadre du filet social ». Cet effort de partenariat avec les pouvoirs publics n’est pas spécifique au village de Zouvga puisque, dans le projet de restauration du village traditionnel de thajemaâth n Djebla, « l’aménagement des voies et accès du village en pavage de pierres, (a été) à la charge de la municipalité et réalisé dans le cadre des Plan Communal de Développement », certifie le porteur du projet, Farid Ahmed.

En conséquence, il est légitime de dire qu’en Kabylie, l’économie solidaire est sinon contrariée, du moins limitée dans son expression pratique par l’absence de ce que Parodi [2005 : 27] appelle « l’acteur public, garant de l’intérêt collectif via le concept de gouvernement et de gouvernance locaux ».

Les contextes et partenaires occidentaux comme repères, incitateurs et financeurs

Avec les villages de Kabylie, les liens avec les contextes et partenaires occidentaux semblent être bénéfiques aux moins de deux façons. D’abord par leurs modes d’être, ces contextes se font miroirs dans lesquels les villageois de la Kabylie

voient leurs insuffisances et les actions à entreprendre pour les combler. Ensuite par les opportunités de partenariat avec des associations, des ONG et des ambassades étrangères, les associations de Kabylie obtiennent en même temps des moyens de financement et des capacités d’expertise considérables. Lamara de l’association du village de Zouvga indique que « la salle des jeunes a été réalisée grâce à l’ambassade du Canada ». Farid Ahmed, président de l’association thajemaâth n Djebla qui,comme nous l’avons précédemment présenté, a réalisé l’essentiel de ses activités en partenariat avec des ONG, évoque, pour sa part, le fait que les partenaires étrangers permettent d’apprendre de nouvelles méthodes et de trouver des solutions appropriées : « en 2012, on a participé, durant le Festival international du tourisme solidaire, à une caravane entre Oujda et Tiznit », dit Farid Ahmed. « Vous voyez ça », enchaine-t-il en touchant du bout des doigts un filet incrusté dans le toit en chaux d’une maison restaurée, « on a placé ces filets dans chaque trou d’aération sur tout le plafond, qui sert à dégager la fumée du foyer central, qu’on appelle chez nous “kanoun”. C’est une astuce marocaine pour s’assurer que ni la poussière ni les insectes n’entrent dans la maison par ces trous d’aération ».

La jonction entre les valeurs ancestrales et les générations actuelles

Au village de Zouvga, l’organisation de Thimechret est toujours de mise, et pour les citoyens du village, il est important de la maintenir, parce que, argumente un d’eux, « c’est une tradition (…) qui a toute sa place à ce moment-là, car elle crée du lien social, et est aussi un moment fort de solidarité et de partage, tout en étant festif. Le montant de la contribution de chaque famille ou de chaque participant qui le souhaite, par exemple pour bénéficier d’une part personnel à offrir à des nécessiteux, des amis ou personne de son choix, est fixée lors d’une réunion de l’assemblée du village. En 2010, elle était de 4000 dinars par famille ou participant soit 30 à 35 euros environ ». Ces fêtes traditionnelles, permettent de renflouer les caisses de l’association du village organisateur. En plus de leur contribution obligatoire, il y a toujours des membres qui donnent une l’waâdha (don), officiellement pour accéder à la grâce des ath rebbi (les détenteurs d’un pouvoir divin) et indirectement pour renforcer son pouvoir symbolique. Du fait de cet enjeu de renforcement du pouvoir symbolique, on assiste dans les thimechret à une surenchère dans l’offre de don, ce qui permet au comité de village organisateur d’avoir des fonds nécessaires pour la réalisation de ces projets d’intérêt général. C’est le cas par exemple de la fête Asensi n Uzru n T’hour : « chaque été, plus de 15 000 personnes, selon les organisateurs, foulent le sommet d’Azru n’Thor, le ‘Rocher du Zénith’, rendant hommage à la montagne mystique. Les communes d’Aït Adella, de Zoubga et de Taourirt Aït Atsou organisent en alternance cette manifestation estivale importante, fournissant, grâce à des dons financiers individuels, repas gratuits et service de sécurité formé de villageois armés. La manifestation permet de réunir près de 2 millions de dinars de dons par an, dont une grande partie, qui ne sert pas l’entretien du site et la waâda suivante, va aux travaux d’utilité publique dans ces trois communes » [Celine, 2006].

Ce retour aux sources qui se réalise en Kabylie depuis près de deux décennies ne se fait pas seulement par nostalgie ou pour recréer des moments de festivités et de retrouvailles, c’est plutôt et globalement l’ancienne idéologie territoriale qui souffle à nouveau, faisant renaître avec elle le substrat économique local (festivals économiques, volontariat pour projets d’utilité collective, renaissance d’activités artisanales). La restauration du village traditionnel au village de Djebla, par exemple a permis la relance des activités traditionnelles. L’objectif visé est la création d’une dynamique de développement de tout le territoire comme l’explique Farid Ahmed : « nous avons voulu restaurer Djebla pour faire du tourisme solidaire, pas de masse. Le tourisme solidaire s’intéresse plus à l’humain, au territoire. C’est un véritable partage de richesses, tout le territoire en profite ».

CONCLUSION

Contre la vision dominante qui consiste à dire que les solidarités spécifiques en Kabylie se sont perdues, les cas concrets de pratiques des activités solidaires dans ce contexte socio-historique présentés dans ce travail montrent que des choses intéressantes s’y font en pratique, même si la tâche se présente ardue. L’idéal s’en est transformé en le réalisable par l’interférence de deux éléments nourrissants. D’abord les traditions fondamentalement solidaires de la Kabylie qui mettent à la disposition des acteurs de la société civile des formes organisationnelles et ensuite des valeurs et des normes qui permettent de sensibiliser facilement et de construire des projets sereinement.

Dans des situations critiques, les citoyens jettent un regard jaloux vers les ancêtres qui, face à la rigueur de l’adversité et aux attaques des adversaires, ont su construire par eux-mêmes des mécanismes de solidarité ayant permis à la culture locale de traverser indemnes des siècles et à la société de se maintenir dans l’harmonie par la fraternité égalitariste et l’union solidariste. Le passé scruté leur renvoie un patrimoine institutionnel ayant fait ses preuves qui, étant collectivement intériorisé par le passé, ne demande qu’à être invoqué puis convoqué pour ressurgir. Par le moyen de la mondialisation, la modernité nous a instruit sur l’échec du binôme État-marché dans le traitement des problèmes de chômage, de l’absence de cohésion sociale et de perte de sens et de la nécessité de s’appuyer sur les patrimoines locaux pour mieux faire exister dans un monde fait de territoires en inter influence dynamique où on se valorise par la mise en valeur des spécificités et on se renforce par l’inscription de soi dans la logique d’altérité.

L’économie solidaire actuelle en Kabylie se réalise donc par un phénomène de résilience systémique, c’est-à-dire par des pratiques renouvelées par la reproduction d’une partie du capital culturel ancien et l’intériorisation adaptative des éléments substantiels des pratiques solidaire relevant de la modernité. Ces mutations, que nous considérons des transformations et innovations sociales, se font d’une façon douce, presque invisible, en réponse à des chocs positifs provoqués par la mondialisation (ONG, échanges culturels transnationaux …) et des chocs négatifs provoqués par des pouvoirs publics (pratiques discriminantes travaillant le nivellement des spécificités locales et l’étranglement de l’autonomie décisionnelle).

Les valeurs traditionnelles de don et de réciprocité positive, comme l’waâdha et thimechret, sont vivantes dans la Kabylie actuelle. Pour Philipe Chanial, dans les différents rapports sociaux « tous n’est pas don. Mais en même temps, il n’est pas illégitime de faire le pari que les autres modalités du rapport social, qui ne sont pas du don, ne peuvent être compris sans le don » [2009]. Nous pouvons ajouter que dans ces villages de Kabylie où l’économie solidaire est vivante par des innovations sociales spécifiques, son pari est bien tenu.

En somme, toute l’importance de ces expériences étudiées réside surtout dans le fait qu’elles légitiment le plaidoyer de Caillé pour une « jonction entre ces jeunes générations (actuelles) qui sont dans le faire avec les discours les plus anciens qui ont une conscience historique » [Caillé 2016]. Elles le légitiment et en même temps elles lui donnent plus de précision : ces discours anciens, ce n’est pas seulement les théories du capitalisme, du socialisme et de l’anarchisme, c’est, pour la société Kabyle par exemple, son patrimoine savoirs ancestraux, en partie incrustés dans les façons traditionnelles d’être et de faire, entre soi et avec les autres.

BIBLIOGRAPHIE

Adrar B. 2013, « Tizi Ouzou, Zoubga village le plus propre de la wilaya : Quand les valeurs ancestrales font le bien-être d’aujourd’hui » in El Moudjahid, quotidien national d’information. [En ligne] URL : http://www.elmoudjahid.com/fr/mobile/detail-article/id/49600. Posté le 17-11-2013.

Baron C. 2007, « Transfert du concept d’économie solidaire en Afrique francophone » in Revue Tiers Monde, n° 190, 325-342.

CaillÉ A. 2016, Interview audiovisuelle réalisée par Brigitte Patzold et Christian Mracilevici dans le cadre des Rencontres et débats autrement. [En ligne]. URL : http://www.lesconvivialistes.org/. Postée le 19-10-2016.

Carvalho G. & DZIMIRA S. 2000, « Don et économie solidaire » in M.A.U.S.S. / GERFA / CRIDA. [En ligne] : URL : https://www.journaldumauss.net/IMG/pdf/_Don__cosolidaire-2.pdf.

Celine K. 2006, « Pèlerinage à Azru n’Thor (Tizi Ouzou). Zénith, le temps d’un été » in El Watan, quotidien national d’information, du 17 aout. [En ligne] URL : http://www.djazairess.com/fr/elwatan/48543.

Chanial P. 2008, « Introduction », in Chanial P. (Ed.), La société vue du don. Manuel de sociologie anti-utilitariste appliquée, Paris, [En ligne] URL : www.revuedumauss.com.fr/media/CHAN.pdf..

Chanial P. 2009, Une sociologie par le don, pourquoi faire et à quoi bon. Conférence (Présidence : Ruben George OLIVEN), 14 juin. [En ligne] URL : https://www.youtube.com/watch?v=MbDnpEAGcFI.

Daumas E. 2010, La Kabylie. Traditions ancestrales. Bejaia, Lumières Libres.

Fanon F. 1952, Peau noire, masques blancs. Paris, Editions du Seuil.

Feraoun M. 2011, Jours de Kabylie suivi de Le fils du pauvre. Alger, ENAG.

Flahault E., Nogues H. & Schieb-Benfait N. 2011, « Introduction » in Flahault E., Nogues H. & Schieb-Benfait N (Ed.), L’économie sociale et solidaire. Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales. Rennes, Presses universitaires de Rennes : 13-25. <halshs-00776964>. [En ligne] URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00776964/document..

Fraise L., Guerin I. & Laville J.L. 2007, « Introduction » in Revue Tiers Monde, n° 190, Paris, Armand Colin : 245-253.

FRÈRE B. 2009, Le nouvel esprit solidaire. Paris, Desclée de Brouwer.

Girardot J-J. 2013, Des concepts de transition socio-écologique et de résilience aux agendas de transition et aux indicateurs de résilience, Communication présentée au séminaire : « Intelligence territoriale, transition socio-écologique et résilience territoriale », organisé les 30 et 31 mai 2013, Besançon et Dijon, France.

Godbout J.T. 2000 [1998], Le don, la dette et l’identité : homo donator vs homo oeconomicus. Paris, La Découverte.

Godelier M. 2016, « Qu’est ce qui fait une société ? » in Sciences Humaines. [En ligne] URL : www.scienceshumaines.com/qu-est-ce-qui-fait-une-societe_fr_15112.html. Publié le 30 novembre 2006.

Leroux P. 1845, De l’humanité, de son principe et de son avenir. Paris, Perrotin. [En ligne] URL : http: / / catalogue.bnf.fr / ark: / 12148 / CB307984354. Date de mise en ligne : 14 aout 2008.

Le Roy E. 1996, « Gouvernance et décentralisation ou le dilemme de la légitimité dans la réforme de l’État africain de la fin du XXe siècle » in Cahiers du GEMDEV, no 24 : 91-97.

Lounès I. (dir.) 2007, « La mendicité, un phénomène qui se ruralise » in Dépêche de Kabylie, quotidien national d’information, du 8 avril 2007. [En ligne] URL : http://www.depechedekabylie.com/kabylie/38255-la-mendicite-un-phenomene-qui-se-ruralise.html.

Mammeri M. et Bourdieu P. 1978, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie » in Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 23, septembre : 51-66. [En ligne]. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_03355322_1978_num_23_1_2608.

Masqueray E. 2010, Le village Kabyle. Comprendre une structure millénaire. Bejaia, Lumières Libres.

MÉda M. 2002, « Le capital social : un point de vue critique » in L’Économie politique, no 14, 2002/2 : 36-47.

Ould-Braham O. 1996, « Emile Masqueray en Kabylie (printemps 1873 et 1874) » in Etudes et Documents Berbères, no 14 : 5-74.

Parodi M. 2005, « Economie solidaire et développement local » in RECMA – Revue internationale de l’économie sociale, N° 296 : 26-41. [En ligne] URL : http://www.socioeco.org/bdf_auteur-1067_fr.html.

Rigaux N. 2004, « Le sens politique du volontariat » in Pensée plurielle, no 7 : 7-10. [En ligne] URL : http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2004-1-page-7.htm. Consulté le 02-01-2017.

RouillÉ D’orfeuil H. 2004, « Vers un système financier solidaire en Europe » in Engagement éthique et solidaire des citoyens dans l’économie : une responsabilité pour la cohésion sociale. Tendances de la cohésion sociale, no12, Strasbourg, Editions du conseil de l’Europe : 113-123.

Semmar A. 2016, « Kabylie. Des villageois construisent bénévolement une maison pour une famille d’orphelins » in Algérie Focus. Date de Mise en ligne : le 28 novembre 2016. [En ligne] URL : http://www.algerie-focus.com/2016/11/kabylie-villageois-construisent-benevolement-maison-famille-dorphelins/..

Tissegouine S. 2013, Session de l’APW de Tizi-Ouzou : le budget primitif voté à la majorité et guerre des mots. [En ligne]. http://www.tamurt.info/session-de-lapw-de-tizi-ouzou-le-budget-primitif-vote-a-la-majorite-et-guerre-de-mots/. Posté le 23 décembre 2013.

Zoreli M.-A. 2004, Les structures socioculturelles, économiques et politiques de la Kabylie précoloniale. Communication au colloque international : La décentralisation au service du développement local , organisé les 27 et 28 novembre, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie.

Zoreli M.-A. 2010, L’économie solidaire en Kabylie, une économie de l’union et de la fraternité. Communication au colloque international : Développement Durable, Communautés et Sociétés, 16, 17 et 18 Juin 2010, Fonderie de Mulhouse, France.

- « Dans les zones rurales particulièrement en Kabylie (…) les différentes formes de solidarité villageoise et la fierté montagnarde font qu’il était quasiment impossible de rencontrer des mendiants C’était une grande tare et un grand déshonneur pour tout le village dont est issu le mendiant ou la mendiante. Mais depuis quelque temps, l’on s’aperçoit malheureusement que ce phénomène a bel et bien gagné le milieu rural. » [Lounès 2007]. Il y a là un indicateur de la supériorité de la logique réciprocitaire en termes de régulation relativement au marché et /ou à l’État. ↩︎

- Pluriel de thajmaâth qui signifie à la fois une assemblée politique qui fonctionne à la façon de l’agora grec avec, en plus, le droit à la parole pour tous les membres du village et la prise de décision par consensus général, et un espace public de proximité qui « appartient à tout le monde. On y vient pour tenir un langage d’homme, regarder les autres en face. On y vient pour écouter les vieux et enseigner les jeunes. On y vient pour ne pas céder sa place » [Feraoun 2011 : 13-14]. ↩︎

- Pluriel d’aâessas ↩︎

- Lorsqu’un citoyen du village perd une tête de bétail par maladie, ses voisins lui donnent une compensation monétaire à parts égales. De même, si un mouton venait à se blesser mortellement, le propriétaire accourt pour l’égorger, et il envoie de la viande en parts égales à ses voisins qui, en retour, lui payent la viande reçue, lui permettant ainsi de compenser la perte. ↩︎

- Un Kabyle se trouvant à l’extérieur du territoire des Kabyles désigne systématiquement l’autre Kabyle qu’il croise comme enfant du pays. Cette désignation contient une charge de proximité imposant un soutien mutuel. ↩︎

- Zouvga est un village de la commune d’Illilten située à près de 70 km au sud-est du chef lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Comme son nom l’indique (Zouvga est un mot Kabyle qui signifie « dépotoir » ou « décharge »), le village de Zouvga, avant de devenir un espace de vie humaine, fut d’abord un espace de décharge pour déchets ménagers. ↩︎

- Le village de Djeblaest sis dans la commune de Beni Ksila, située à près de 70 km au nord-ouest de la wilaya de Bejaia. ↩︎

- Tameghra ou amenzu n tefsuth (Fête du premier jour du printemps) est une fête traditionnelle qui s’organise dans toute la Kabylie ancienne. Durant le premier jour du printemps, les filles et les femmes du village se rendent le matin aux champs et collectent les meilleures fleurs et plantes en vue d’en faire un repas varié dans toutes les maisons du village, constitué, entre autres, d’agheroum ou djedjig (le pain contenant des fleurs) et de seksou ou dheryis. Ce dernier, explique Farid Ahmed, président de l’association thajemaâth n Djebla, « est un plat de couscous aux légumes cuits à la vapeur, et mélangés à Adheryis (la thapsia) après sa cuisson. Ce repas est agrémenté de viande sèche, de pommes de terre, d’œufs, cuits à l’eau ainsi que de grains de fèves, le tout cuit également à l’eau ». ↩︎

- Durant sa cinquième édition, en 2014, l’événement a attiré 3500 visiteurs. ↩︎

- AMUSNAW est une association de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a, entre autres, réalisé des projets d’analyse et d’encadrement des activités de tourisme solidaire en Kabylie. ↩︎

- Le wali en Algérie est le dépositaire de l’autorité de l’État dans la wilaya, plus grande subdivision administrative du pays. ↩︎

- La conférence intitulée « Les acteurs du développement local : vers le dépassement des clivages, comment bien négocier le virage ? » a été organisée le 13-06-2014 au foyer de jeunes de Tizi-Gheniff. ↩︎